植群復育學科普講義

本講義以文化大學森林暨自然保育學系蘇夢淮副教授於2023年為臺灣山林復育協會成員專業訓練課程內容為基礎進行整理編輯,作為山林復育種子教師及本會成員進修教材,以將學理知識對照應用,落實於山林復育行動。

課程重點

- 外來入侵種的基本觀念

- A. 定義:

- a. 原生種與外來種的定義,牽涉到兩個層次的概念:「地理範圍」與「人為與否」

- b. 原生種:在特定地理範圍內,物種的出現非人為因素。原生種包含特有種

- c. 外來種:在特定地理範圍內,物種的出現是人為因素。外來種包含引進栽培種與歸化種

- d. 外來入侵種:對當地生態有嚴重影響的歸化種。事實上,何謂對生態有嚴重影響很難清楚界定,因此現在學界傾向一律使用外來入侵種這個名詞

- B. 入侵途徑

- a. 主動引入:對象為對人類社會具有用途的物種(通常是商業價值)。譬如:

- b. 意外引入:通常不具經濟價值,但可依靠人類進行傳播。譬如:

- C. 入侵生物的生態特性

- a. 佔據生態棲位,與原生種競爭降低原生生物多樣性

- b. 容易出現外來入侵種的生態環境

- c. 邊際效應常常有助於入侵生物的競爭

- D. 入侵生物的防治

- a. 事先阻絕入侵途徑(很困難)

- b. 除非一開始入侵就進行移除,不然很難完全移除

- c. 外來入侵種的族群一旦擴散,通常只能消極讓其與生態環境達成平衡

- d. 針對可能造成嚴重的經濟損失或生態影響的種類,才會考慮以人為操作進行控制(而非移除)

- A. 定義:

- 台灣的外來入侵植物現況

- A. 最新統計台灣外來入侵植物共95科、400屬、695種 (Chang-yang et al. 2022)

- B. 2017台灣植物紅皮書記錄台灣原生種為4507種,外來入侵植物/原生種為15.4%

- C. 科層級以禾本科、菊科、豆科種類最多

- D. 屬層級以牽牛花屬、茄屬種類最多

- E. 來源以美洲最主要,亞洲居次

- 將森林復育應用到外來種控制—以銀合歡為例

- A. 銀合歡的背景介紹

- B. 針對外來種防治的3個關鍵提問

- a. 目標物種對生態或經濟有甚麼影響?

- b. 目標物種為何能夠成功入侵?

- c. 防治目標物種的最佳策略是甚麼?

- C. 銀合歡的生活史與存活的關鍵階段

- D. 森林復育可阻斷銀合歡存活的關鍵階段,達成控制的目的

在植群復育作法裡,除了可以恢復天然的森林之外,它另外一個滿有用的應用,也是我們一路過來一個很重要的生態議題,就是外來入侵種的防治。我們可以以植群復育來控制外來生物,在學理上是做得到的,而且有它的立論基礎。

「以植群復育控制外來入侵生物」這在植群復育過程裡可以說是附帶的,但是可以達到一個很重要的目標,畢竟現在外來入侵種的移除不管在公部門、私部門都是很重要的議題。現在我們臺灣山林復育協會有跟企業合作天然林復育的工作,其實企業在過去一段時間,常常因為企業社會責任派員工跟著自然保育團體去移除外來種,但是說實在,這是流流汗、健健身,一開始有一點成效,但是最終又會回復到外來入侵種很嚴重的情況。如果要一勞永逸的話,可以用植群復育來解決。

「外來入侵種」到底是什麼?如果不是學這方面的,對這個概念會比較模糊,所以我會先介紹「外來入侵種」的概念。我們有這樣的基礎之後,再來進一步介紹「外來入侵種」跟「植群復育」的關係。

主題1. 外來入侵種的基本觀念

A. 定義:

a. 原生種與外來種的定義,牽涉到兩個層次的概念:「地理範圍」與「人為與否」。

「外來入侵種」是一個相對名詞。「外來種」跟「原生種」是一個相對名詞,它對應的有兩個思考點:「地理範圍」與「人為與否」。

首先,我們要討論「原生種」跟「外來種」這件事,先定義一個「地理範圍」很重要。地理範圍定義出來之後,「原生種」或「外來種」這樣的名詞才會成立。例如,我們如果要討論臺灣的原生種或是臺灣的外來種,「地理範圍」就是「臺灣」。如果不定義這個地理範圍,後面就沒辦法去討論了。

其次,「原生種」跟「外來種」的差異的一個界線在於「人力參與與否」這件事情。人力參與與否是界定在-這個物種的「出現」或是「首次出現」。所以我們如果講「臺灣的原生種」,你可以知道這是沒有人力介入的情況下它「首次出現」在臺灣,這叫「臺灣的原生種」。「出現」之後還有一個條件是它要「能自行繁衍」,然後能「形成穩定的族群」。

所以我們如果講「臺灣的出現」之後還有一個條件是它要「能自行繁衍」,然後能「形成穩定的族群」。

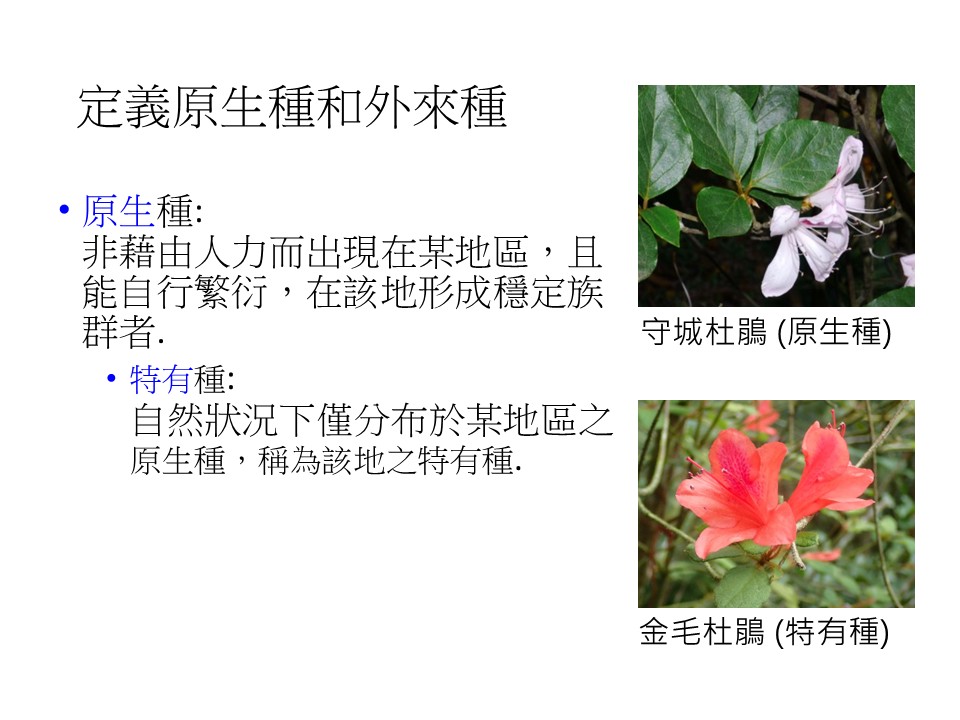

b. 原生種:在特定地理範圍內,物種的出現非人為因素。原生種包含特有種。

在「原生種」的定義裡面,還有一個小部分的集合。也就是它是原生種,但是在天然狀況下,它只分布在我們「定義的區域」,這個稱為「特有種」。

我們舉兩個例子來說明「原生種」跟「特有種」。

陽明山有兩種杜鵑,很久以前的記錄它就出現在臺灣了,這兩種杜鵑我們把它定義為「原生種」。

照片中磚紅色花朵這種叫「金毛杜鵑」,在國外的自然環境你看不到它,所以就它被定義成(臺灣)「特有種」,所以「金毛杜鵑是原生種,也是特有種」。

淡紫紅色花朵這種叫「守城杜鵑」,在我們的定義裡它是原生種,但是它在臺灣以外的地方也有出現,所以守城杜鵑就不是臺灣的特有種。

這個重點就在「地理範圍」以及「人力參與與否」這兩個很重要的先決條件。所以我在課程重點講義裡面寫著這是牽涉到兩個層次的概念。以前有一種原生種、外來種的定義,你在網路上會看到的說法,它寫說:「很久很久以前就出現在臺灣的就是原生種」。你不能這樣講。因為「很久」到底要多久?這是一個很模糊的、非常人為的界定。比如你可以說,很久以前是指2百年,你也可以說很久以前是指1萬年,到底該採用哪個說法就會有爭論。

但是不會有爭論的是「人力介入與否」,這個定義就很清楚-這物種到底是不是人帶過來的-這不會有模糊的空間。唯一的模糊空間是我們搞不清楚它到底是不是人帶過來的,不在於定義而是實質的認證上。定義上是完全清楚的,這才是真正的「原生種」、「外來種」的定義。

c. 外來種:在特定地理範圍內,物種的出現是人為因素。外來種包含引進栽培種與歸化種。

「外來種」當然就是反之(於原生種)。如果我們「定義的區域」,這個物種的「首次出現是跟人為有關」,就稱為「外來種」。

外來種分成三類,「引進種」、「歸化種」以及「入侵種」。

「引進種」,全稱是「引進栽培種」。「引進種」是為了某種目的,人從外面引進的。比如大家生活上常見的農作物幾乎都是這一類,蔬菜、水果、糧食作物、花卉,幾乎都是這種,因為有目的,因為它有經濟價值,所以從國外引進,稱為「引進種」。

「引進種」其實不用太擔憂,因為通常的狀況下,這些引進種是我們馴化很久的一些農作物,它其實不太具有野外存活的能力。這就好像棄養的貓狗很難在野外存活,因為牠跟人類生活已經太久了,如果人完全不理牠的話,牠很難生存下來,這是一種演化。所以「引進種」這些物種我們已經栽培它很久了,它必須靠人的照顧才能活下來。可是當然有少數的引進種不是這樣。

外來種有另外一類,稱為「歸化種」。「歸化種」的定義是它可以在野外自行繁殖的,你不用去照顧它了。所以有一些引進種因為某些情況它跑到野外去又能自己繁殖,它就變成歸化種,所以引進種有些會變成歸化種。但是有些歸化種它並不是我們人為引進來的,因為它沒有目的,它可能是偶爾(進來臺灣的)。

我們舉例一些並不是我們有某種目的而引進來的物種,例如「荔枝椿象」、「松材線蟲」、「香澤蘭」、「假澤蘭」、「貓腥草」這些都是意外引進來的。通常對我們有害的那些,都不是引進種,但是它們歸化。

d. 外來入侵種:對當地生態有嚴重影響的歸化種。事實上,何謂對生態有嚴重影響很難清楚界定,因此現在學界傾向一律使用外來入侵種這個名詞。

外來種的第三類就是我們講的「入侵種」。入侵種是我們目前在生態上會比較關注的,你看它的名字就知道它有侵略性,會對生態造成危害。這種情況一定是它本身同時也是「歸化種」,「歸化種」如果它對生態的影響力很強,我們會把它稱為「入侵種」。所以「入侵種」是「歸化種」的一類,也就是說明顯強勢的歸化種,就稱為「入侵種」。

所以無論「引進」、「歸化」、「入侵」它們都是外來種,外來種不見得不好,可能我們覺得不好的是歸化種或入侵種,最不好的可能是入侵種。比如我們有一些引進種是很好的,我們的主要糧食就是引進的,很多蔬菜水果也是,這對我們來講是很重要的物種。引進種不一定不好。

(提問:「野生稻」是外來種,或是原生種?)

答:這其實一直有爭論,它可能是早期,很久很久以前引進的水稻,然後它野化了,但那是很久以前的事情,它一直被留下來到現在。這種稻到底是不是原生的就有待疑問。我們去看水稻這一屬的分布,臺灣可能不在它的分布範圍內,但是因為時間已經很久遠了。其實真正的原生種和外來種有時很難界定,我們有提到「人力參與與否」這個層次,你怎麼知道它人力有沒有參與?定義雖然很清楚,但你要界定這件事會有點困難,有模糊的地方。

「外來入侵種」的定義是,「對生態有嚴重影響的歸化種」。但是問題就出現了,什麼情況下是「對生態有嚴重影響」?什麼情況下是「對生態沒有嚴重影響」?從「沒有什麼影響」,到「很有影響」,中間沒有很分明的壁壘,它是一個漸進的,可能有20% 的影響,30%的影響,40%的影響,我請問你這一刀要劃在哪裡?要影響到多大才叫做「外來入侵種」?所以現在學界做這方面議題的,他們通常不再去劃分「歸化種」跟「入侵種」,而是統一稱為「外來入侵種」,因為你不知道它的生態影響到底多輕微或 多嚴重,無論如何它進來一定有影響,而影響嚴不嚴重是人為主觀判別,所以現在學界或教科書就一律傾向稱為「外來入侵種」,就沒問題了。

以現在的狀況,能夠在野外自行繁衍的外來種都是叫做「外來入侵種」,沒有歸化種這個名詞。如果你使用「歸化種」,意思就比較不是生態的考量,只是單純敘述它是能夠在野外繁衍的外來種。不過因為研究這方面的人幾乎都是作生態的,所以他們會用「外來入侵種」來取代歸化種這個名詞,差異在這裡。

以上是目前相關名詞的使用。

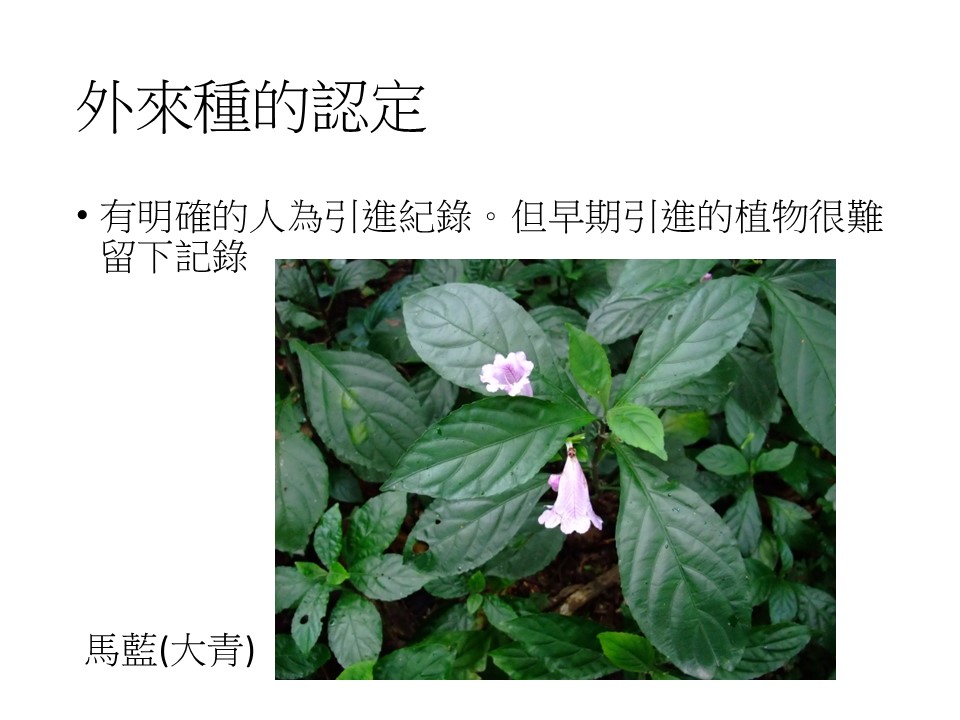

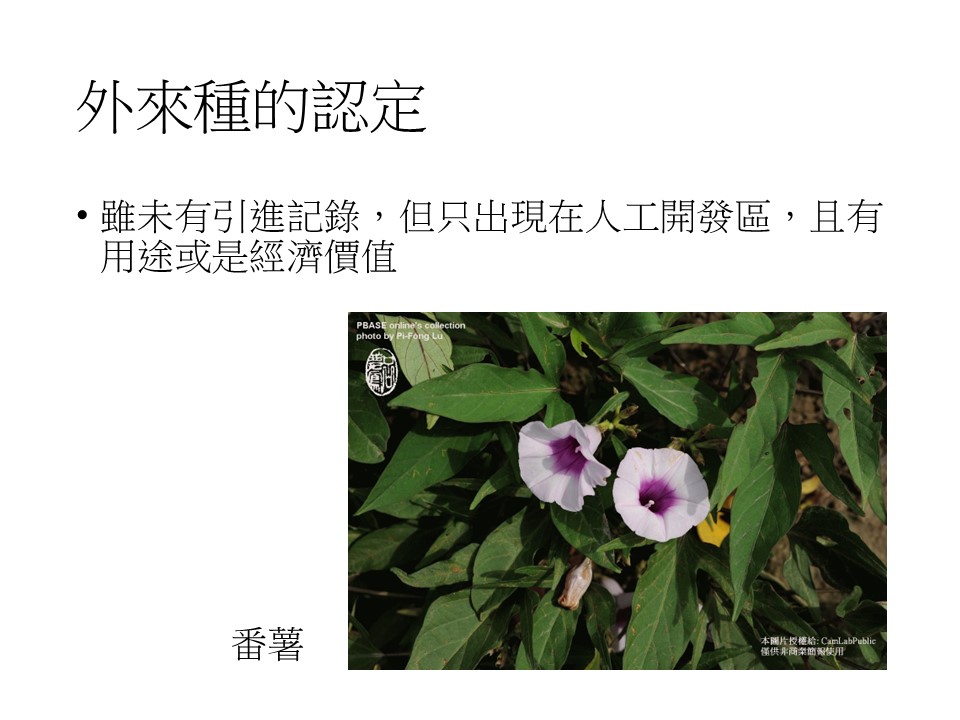

外來種的認定,就我前面說的它有困難,因為它需要有「人為引進」這件事,要跟人有關。實際上怎麼去認定有三種狀況:第一種,有明確的人為引進紀錄。但早期引進的植物很難留下記錄;第二種,雖未有引進記錄,但只出現在人工開發區,且有用途或是經濟價值;第三種,天然分布區相當遙遠,如南美洲分布者,通常在台灣會被認為是外來種。我們以下舉例說明。

你怎麼知道這物種的出現跟人有關?有的很容易。例如「大花咸豐草」,這就是外來種認定的第一種狀況-有明確的人為引進記錄。大花咸豐草是1980年的時候,有記錄是「為了做蜜源植物的補充,從熱帶美洲引進來臺灣」,這有一個明確的引進記錄,所以我們知道大花咸豐草是一個外來種。

接下來這個例子是「馬藍(大青)」。

我們說「外來種的認定要有明確的人為引進記錄,『但』早期引進的植物很難留下記錄」。我這邊寫一個但書,為什麼?以大花咸豐草來說,是1980年引進,距離現在40年,當時我們的社會知識已經很開放了,很多制度都已經建立了,所以那時候很多物種引進來都很明確的。但是這個「馬藍」或叫「大青」,它在臺灣已經很久了,因為從日治時期日本人的調查報告就有馬藍,更早的歐洲人的調查報告也有馬藍,清朝的時候也有從福建引進來的記錄,因為當時要做藍染,這有明確地在清朝的書籍裡面有記錄,所以馬藍它是外來種。雖然在陽明山或北部一些地方它看起來像是野生的,可是它確實明確地有人為引進的記錄,所以你就必須相信它是外來種。

我這例子比較不一樣是,假設這200年前就有記錄的,但這種記錄很少的,你不要以為那時候他們把什麼植物引進來都會去寫,這是因為馬藍是一個很大的產業,所以有記錄。

另外一個同樣的狀況就是「茶樹」,我們的烏龍茶這一類的作物。茶樹跟馬藍大概是同時期引進,當時都是主要的重要作物,所以有引進記錄。

簡單講,像「稻子」這種作物就沒有明確的引進記錄,因為它是更早之前的人就帶過來臺灣的。

(提問:有沒有可能其實臺灣本來就有大青,只是因為需求量很大的關係,所以還要再從外地特別引進來使用?)

答:你講的這件事會發生的可能性很小,因為兩、三百年前早就是農耕時代了,我們的農業栽培技術都已經很發達。你要想想看,臺灣是一個海島,在那個時代船舶不是像現在這麼厲害的,航海是很危險的,他們要從中國到臺灣,或是從日本到臺灣,或是菲律賓到臺灣,他所航海經過的這些海域都是很危險的。以前的船沒有那麼堅固,船的形體也沒那麼大,所以他要帶東西過來臺灣這件事情,必須是一定是要對他很有用的,他才會帶上船。

染料這件事情,假設在臺灣也許有早期的人先來了,就已經發現臺灣有大青這個植物了,他們就不會再去從中國移植過來,因為臺灣那邊已經有了,你只要種就好了,不用再帶過來,所以比較不會出現這個狀況。唯一有可能的是說,我們真的有野生的馬藍,但是這個馬藍在我們當時不知道的地方,等於是說它分布是很侷限的,以前的人都還有沒機會看到它,比如說在中央山脈的深處,因為這樣子他們以為臺灣沒有,所以從中國大陸引進來。可是你現在看,馬藍也不是這樣分布的。

不過我的重點是在於「有明確的引進記錄」這件事情,有明確記錄我們就應該要相信了。因為研究這種東西,我們都是疊著別人的肩膀走上去的,所以你必須相信前一個研究結果,你如果不相信他的研究結果就要重新來做,那不可能,我們的知識就沒有辦法累積,所以我們的知識其實是一直架構在過去的一些認知上面。

外來種的認定第二種狀況是,它雖然沒有引進記錄,但有時候有跡可循,「它只出現在人工開發區,而且是有用途或經濟價值的」。

比如番薯就是這樣的狀況。番薯可能是先民比水稻更早就經由航海帶過來臺灣了,帶過來之後沒有實際的引進記錄,但是番薯這個物種的分布很奇怪,它只有在我們的農田出現。大家有聽過「野生番薯」嗎?沒有這種東西?再來,番薯是我們很重要的作物,它是做糧食,現在可能不是糧食,是做宵夜;再來我們可以吃番薯葉,是很營養的、很重要的蔬菜,番薯有經濟價值,所以番薯就會被認為是「外來種」。番薯這個例子被認為是外來種的(依據)就比較弱一點,因為沒有實際的引進記錄,但是我們可以從這邊判別(只分布在人為開發區,且具有經濟價值)。

所以之前我們在討論「破布子」的問題也是,這些都是出現在路邊或是聚落附近,所以破布子(是原生種或是外來種)是有待商榷的。這個認定能不能解決?其實也不難,做DNA鑑定就可以,DNA會告訴我們它的狀況是怎樣。只是我們要確定一個物種是不是外來種要花很多錢,有時候也不是那麼有必要性。

(提問:您的意思是,如果把全臺灣北中南的破布子都拿來做DNA鑑定,如果親緣關係很接近的話,就可能是人為引進的嗎?)

答:對,比如臺北的破布子跟南部的破布子親緣關係是比較接近的,跟地理分布比較沒有什麼關係。當然我們要找國外的破布子一起做比對,比如臺灣的破布子只是國外某個破布子的變異的基因型,你如果可以找到國外真的有天然破布子分布的地方去做DNA檢定,然後去找臺灣的破布子,如果我們臺灣的證實只有它DNA的一部份的話,或是裡面某特定的基因型,那幾乎證明臺灣的破布子就是人為引進的。因為人為引進你會帶某種基因型或少數的基因型過來,不可能全部的基因型都帶過來。

破布子在我們臺灣的分布的話,它沒有地理分布關係,或是說幾乎都同一個基因型。同一個基因型意思是,它的繁殖的幾代的數量還很少,不夠產生遺傳變異。這有點扯遠了,不過我們可以用這個方式去取得一些佐證,但是因為它需要的成本、還有時間很高,所以我是覺得為了一個物種花很大的心力去確定它,沒有這個必要性。

外來種的認定第三種狀況是它的「天然分布區相當遙遠」。例如是這個「刺莧」,一般在臺灣被認為是外來種,它是因為天然分布區非常遙遠,它分布在南美洲,但是它出現在台灣,我們不會覺得它是臺灣的原生種,因為臺灣跟南美洲距離實在太遠了。理論上,如果說我們在臺灣沒辦法確定,然後在中國、日本它是原生種,我們可能會比較傾向於認定它是臺灣的原生種,因為有地理很親近的關係,在冰河時期這些地方是連通的,所以物種可以傳播。

但是在南美洲的物種不太可能直接傳播到臺灣,除非有人的攜帶。非洲、中東的物種也是類似,因為中東有一塊喜馬拉雅山隔住,非洲也是隔了很遠的海洋;還有一個是大洋洲,大洋洲的物種出現在台灣的,兩地之間都沒有出現,有沒有這樣的例子?大洋洲的「欒樹」就是這樣,很奇怪的。因為欒樹這一屬的植物中國有好幾個種,臺灣有兩個種,大洋洲只有一個種,大洋洲分布的這個種不是每一個島嶼都有,我印象應該是斐濟,除了斐濟好像沒有聽過有其他的地方。斐濟和臺灣、中國距離很遠,中間的島嶼都沒有那種欒樹,很奇怪。斐濟那種欒樹跟臺灣這種欒樹很像,但是是給另外一個學名,所以很有可能斐濟的欒樹是人帶過去的,就是南島民族在遷徙過程把它的種子從臺灣帶過去斐濟栽培,只是要確定得要知道欒樹對南島民族他們的文化有什麼重要性,讓他在播遷的過程非得帶去不可。

例如「構樹」,現在已經有很明確的研究是南島民族在播遷的時候帶的,因為構樹有個很重要的用途是要做樹皮衣,是他們穿著很重要的一種植物,所以他們會在播遷過程帶著構樹。

另外,例如「馬藍」,藍染根本不是一個很需要被帶的東西,它是因為我們已經確定它很有高經濟價值才把它引進到臺灣種植,用馬藍製做一種叫做「藍泥」的藍染用材料,要輸出到國外去賣的,「馬藍」做的是國際染料,只是在臺灣種植而已。

「天然分布區相當遙遠」這是外來種的認定的第三種狀況,你說這有沒有可能它是原生種?有可能。可是通常在認定上我們會說它是外來種。

以上是外來種的認定的三種狀況,我們先釐清。因為它的困難點在於幾乎很少引進植物有明確的記錄,特別是很早就出現在臺灣的植物。

B. 入侵途徑

a. 主動引入:對象為對人類社會具有用途的物種(通常是商業價值)。譬如:

b. 意外引入:通常不具經濟價值,但可依靠人類進行傳播。譬如:

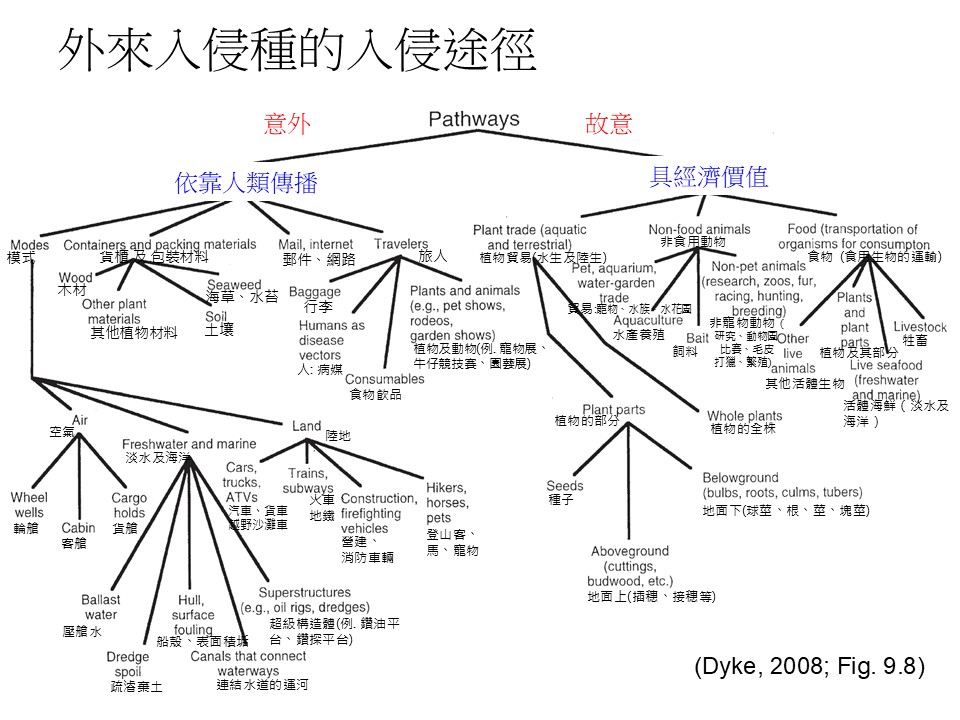

外來種的入侵途徑,我們看「外來入侵種的入侵途徑」這張圖。外來種的入侵途徑有「故意(主動)引入」及「意外引入」兩大類。

我們前面提到的「外來種」是靠人故意(主動)」傳播的,「故意引入」的外來種通常它是具有經濟價值的物種,通常就是農作物。

靠著人類意外傳播的,經由「意外引入」的,比如可能是種子,它會黏在我們的褲子上,或是在鞋底有泥土帶著種子的。或是一些不請自來的,例如有很多外來種子是在園藝土壤裡面。比如我們從國外進口的時候帶著土,土裡面有種子;有一些物種是在水裡面,走私進來的,比如水族(產業),水族走私進來帶著一缸水,這缸水裡有一些水族植物的繁殖體在裡面,很小,你沒有注意到,就無意中跟著帶進來。

在教科書上,「外來種的入侵途徑」它寫了很多非常複雜的狀況,但基本上就是這兩大類,一類是意外帶進來的,一類是故意的。

(主動引入及意外引入的外來種舉例)

主動引入的例子,比如「白花三葉草」,它是特意引進的,因為它是很重要的畜牧的提供營養的植物。

意外引入的例子通常都是有危害性的,比如紅火蟻。蟑螂是外來種,應該比較明確,是不請自來的。沒有人認為蟑螂有什麼用途,特意引進的。有一些爬蟲類聽說會跟著木材進來,牠會躲在原木堆的縫隙,然後跟著進來,比如多線南蜥可能就是這樣。

接下來我們看C. 入侵生物的生態特性。

C. 入侵生物的生態特性

為什麼我們會很在意入侵生物?因為它有一些生態特性,這種特性不是我們所喜歡的,或是它是違背生物多樣性保育原則的。

a. 佔據生態棲位,與原生種競爭->降低原生生物多樣性

入侵生物的生態特性的第一點是「a. 佔據生態棲位、與原生種競爭」。這裡有個名詞叫做「生態棲位」,意思是每一個生物個體它在生態裡面它會利用某些資源,這些資源我們把它稱為「生態棲位」。

這個生物個體它的資源可能是一個「空間」,比如我們人活在這裡就會需要佔用一個「空間」,這個「空間」就是我們利用的「生態棲位」,但是這個資源不一定是「空間」,它也可能是「時間」。我舉例,比如現在有很多的巢箱研究,為了研究蝙蝠或是貓頭鷹會設巢箱,或是有些人為了保育,自己主動設巢箱讓蝙蝠或貓頭鷹來住。研究巢箱的人他們就有發現,會來利用同一個巢箱的,可能在白天是某一種動物,但晚上是另外一種動物,所以它是同一個空間,但它是不同時間,所以「時間」也是「生態棲位」。

再來是「食物」,比如我們有葷食、素食,這堆食物在這邊的時候,葷食的牠取葷的,素食的牠取素的,牠們各自有各自的食性,「食性」也是一種「生態棲位」,所以食性它會有區隔。

總而言之,就是所有的生態資源「空間、時間、食物」你把它綜合在一起的時候,生物間不會是一樣的。如果是一樣的話,個體之間就會產生競爭。比如剛才講的巢箱,比如在白天時間有兩種生物都想要來用,牠們就會產生競爭,某一種就會把另外一種趕走,或甚至把牠殺死,這時候就會產生生物多樣性的下降。

所以外來入侵種去佔據我們原生種的生態棲位,它跟原生種就會競爭。通常這個外來入侵種之所以是外來入侵種,就是它比較強勢,大部分的狀況是這樣。很少有已經被認定是外來入侵種的那些物種進到我們的原生生態的時候,竟然被原生種幹掉了,這種狀況很少。所以大部分狀況是造成原生種的生物多樣性下降。

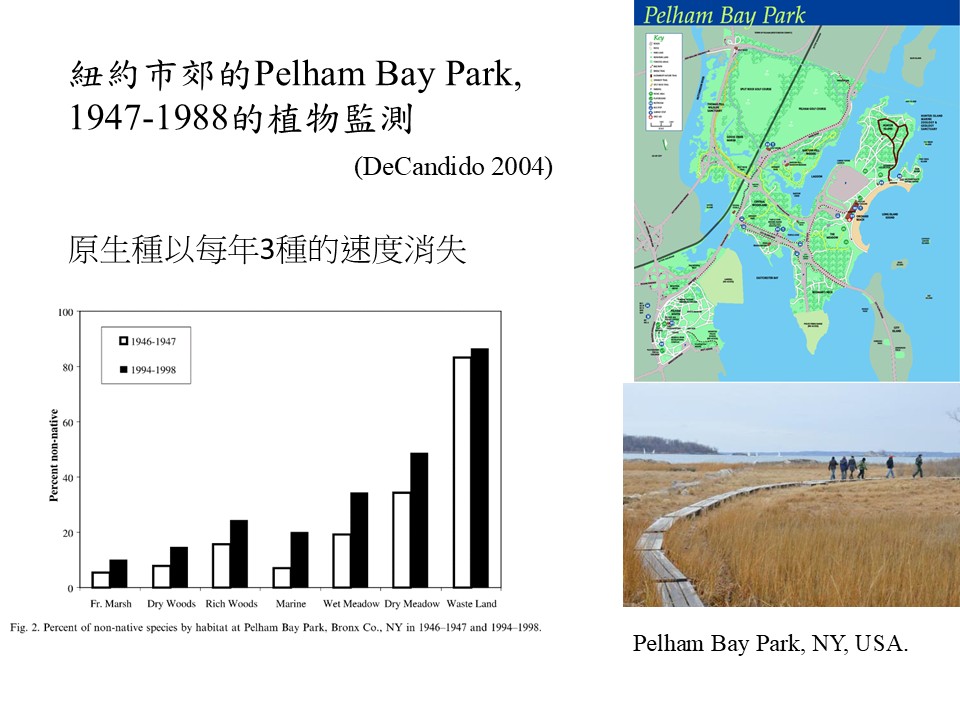

這個圖(紐約市郊的Pelham Bay Park, 1947-1988的植物監測)就是一個例子。

在美國紐約哈德遜河的出海口有一個溼地公園,他們去監測物種,監測時間40幾年。圖中的白色長條是1946~1947年的記錄,黑色長條是1994~1998年之間的記錄,縱軸是非原生種的比例,橫軸是環境類型。

從圖中你可以看到,非原生種(即外來種)的比例來講,晚期的比例都比早期高,不管是在哪一種溼地的環境,都是晚期的外來種比例比較高。所以就是外來入侵種越來越多的意思。

第二個,他去看溼地的植物名錄,發現大概平均起來這個溼地公園的原生種一年是以3種的速度在消失,這就是一個明確的例子,外來入侵種進來之後,它的數量越來越多,原生種在這競爭的過程裡面就被競爭掉了,原生種就開始滅絕,這個情況我們稱為「區域滅絕」,它不是從全世界都消失,是在監測的這塊區域裡面消失。

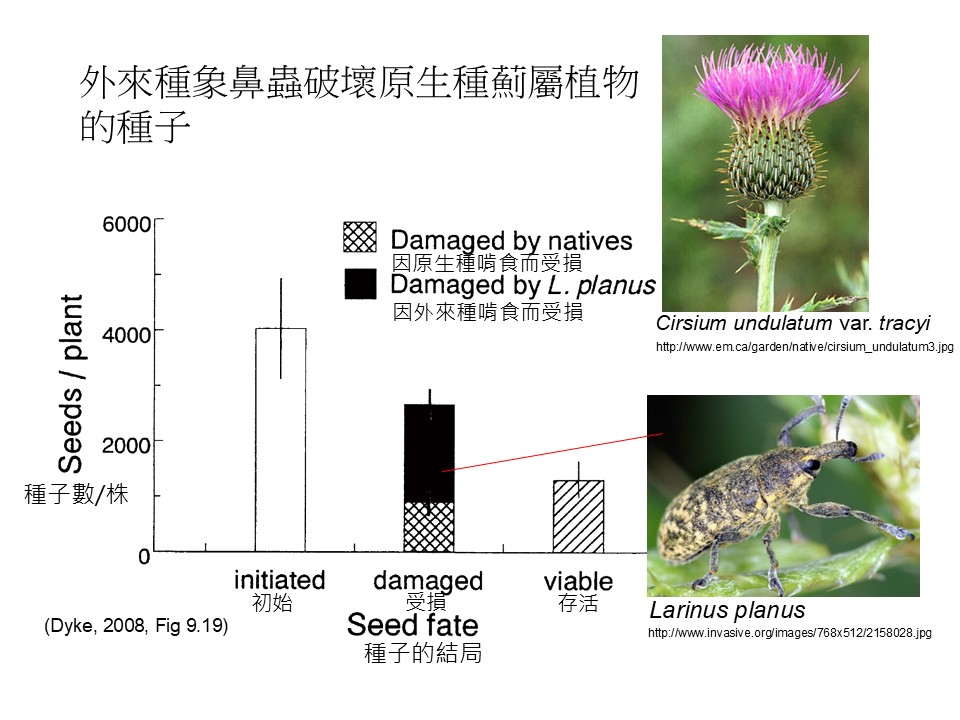

外來種對原生種有很多影響的方式,比如這是影響整個授粉系統的例子。

這個例子是一種薊屬植物(Cirsium undulatum),它是原生種(對研究者的研究區域來說)。右下圖這是一種外來種的象鼻蟲(Larinus planus)。

這種薊屬植物在它的原棲地本來就有一種原生象鼻蟲會去影響它,這象鼻蟲會吃它的種子。

他去研究之後發現,當這個新的外來種象鼻蟲進來之後,牠也是會去吃這種薊的種子,可是牠吃的量比原生種的多,意思就是,這個薊遭受植食的壓力變大了。在以前它可能跟原先的原生種象鼻蟲已經達成生態平衡,但是新加入了外來種象鼻蟲之後,種子的受損就會變嚴重。

我不清楚那種薊是不是那邊的保育類植物,假設那種薊是當地一種稀有的薊,這問題就會比較大,因為在外來種象鼻蟲加進來之後,這稀有的薊它可能繁殖上會更有問題。

如果它是一個常見的薊,也許情況就不會那麼嚴重,但是它的族群還是會受影響。所以外來種入侵後它去影響原生種會有很多種方式,這個例子是告訴你也可以從這種角度去看。

(提問:你的意思是說,外來種的影響它可能會影響到其他物種,不一定是外來種象鼻蟲跟原生象鼻蟲競爭,所以它可能產生的生態影響,可能是別種物種?)

答:對,但是牠也會影響原生種象鼻蟲,外來種牠吃得比較多,只是不曉得用什麼機制,在這樣的狀況下牠也會影響原生種象鼻蟲。這種競爭不見得是只競爭自己本身的這個類群,在這個例子裡牠是競爭植食的對象,就是薊這個植物,所以連這個植物也會受到影響。

所以外來種影響的面向可以很多元,不是那麼單純,不像一開始是外來種植物跟原生種植物競爭,這一類是植物對植物的競爭。這個例子是昆蟲競爭昆蟲,但是昆蟲會去影響植物。大家知道,生態系就是一個物種互相影響的環境,所以這種事常常會發生。

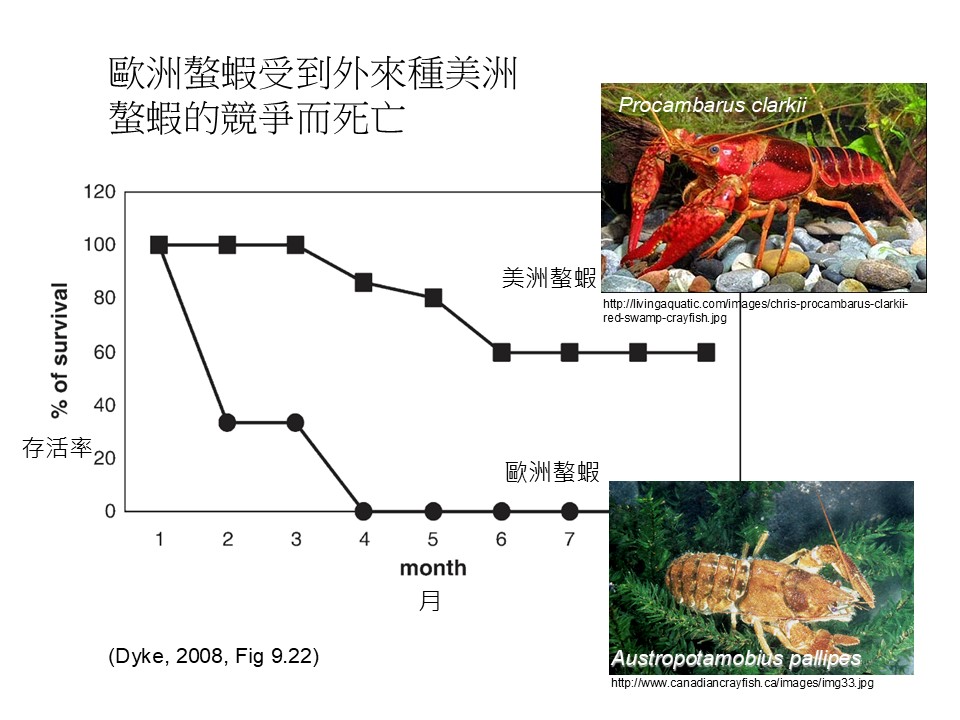

這個例子是「美洲鰲蝦(Procambarus clarkii)」,我們臺灣也有,牠在臺灣也算是一個強勢的外來入侵種。美洲鰲蝦也被引進到歐洲。歐洲本來有一種白色的白鰲蝦( Austropotamobius pallipes),美洲鰲蝦引進到歐洲是為了水族觀賞,跟它引進臺灣一開始的狀況有點像,用來做水族觀賞,牠長大之後就被丟到河裡面,就開始跟歐洲白鰲蝦開始競爭。

這是一個操控實驗,可能在一個水族箱裡去做實驗,他可能把美洲鰲蝦和歐洲鰲蝦一直丟進去水族箱裡面,實驗一開始都是100%的存活率,但是到4個月之後,白鰲蝦就死光光了,美洲鰲蝦就慢慢地數量越來越少,因為可能在那個封閉系統,食物有限。白螯蝦在第4個月就死光是因為牠被美洲鰲蝦競爭,因為牠們可能使用同樣的生態棲位,這是一個動物之間競爭的例子。

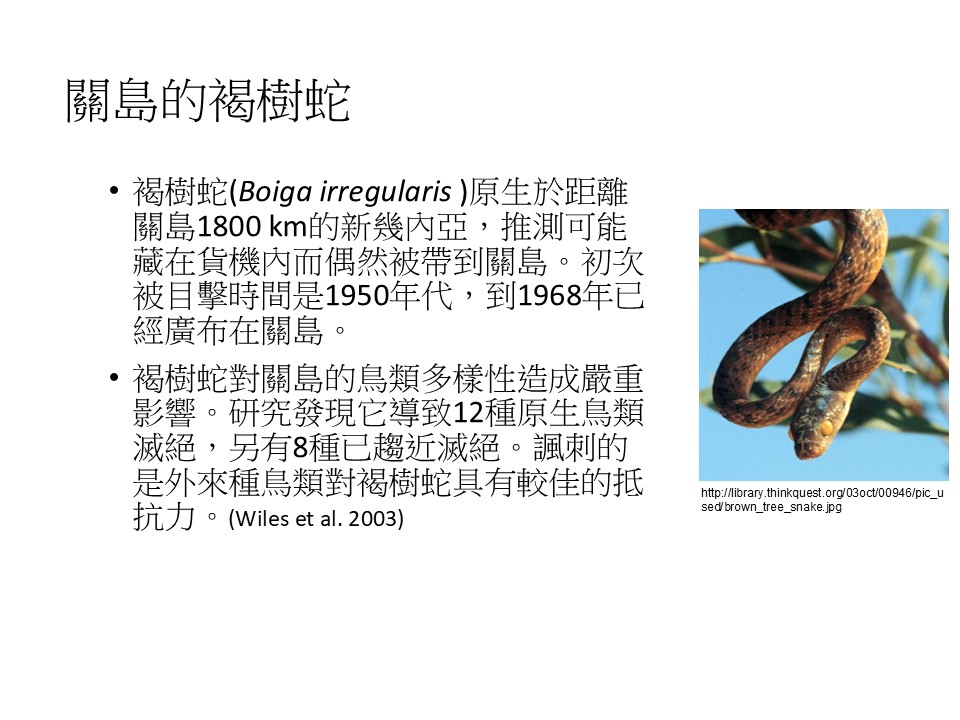

再來是一個教科書的案例,只要是保育類的教科書都很喜歡用這個例子,關島的「褐樹蛇」,這是一種爬蟲類。

關島的「褐樹蛇(Boiga irregularis)」牠的原生地是在距離關島1,800公里的新幾內亞,關島跟新幾內亞中間都是太平洋,牠怎麼會跑到關島呢?據推測可能是美軍的貨機從新幾內亞起飛的時候,蛇爬進去貨機貨艙跟著帶進來,到關島降落之後蛇就跑出去。一開始是1950年代被發現關島出現了褐樹蛇,後面就做研究,到1968年發現,經過十幾年的時間整個關島到處都可以看得到褐樹蛇。

他們就去研究這個褐樹蛇到底對自然環境有什麼影響。結果發現整個關島的鳥類在褐樹蛇進來之後,12種原生種鳥類滅絕了,整個都沒了,很嚴重;另外還有8種原生種是趨近於滅絕,也就是如果你沒採取措施,可能再下一步牠就會滅絕掉,這8種再加進來,滅絕的就會變成20種。

關島也有一些外來種鳥類,這些外來種鳥類牠們比原生種鳥類對褐樹蛇有較佳的抵抗力。這在一些小型的島嶼上情況非常嚴重,其實我們臺灣也是有相似的情況,只是我們的島比較大,影響比較沒那麼嚴重。

夏威夷在外來種研究也是一個很經典的做研究的地方,因為夏威夷的島非常多,有大有小,最大的島面積才只有臺灣的三分之一,小島更小,所以夏威夷外來種非常嚴重。例如獴,一種哺乳類,在夏威夷到處跑來跑去,因為牠沒有天敵(掠食者),這種小島沒有掠食者。因為小島如果有掠食者,它會把所有掠食對象都吃光光,沒有食物之後自己就跟著餓死,最後就全部都沒了。所以那種小島沒辦法支撐掠食者,只要一有在食物鏈比較高階的掠食者進到那個生態系,影響就會很嚴重,所以有關外來種入侵在這種小島都非常危險。

我們臺灣的好處是我們的生物多樣性高很多,島的面積又大很多,所以外來種對我們也是有一些明顯的影響,可是不會到那麼嚴重。

「入侵種與原生種競爭生態棲位」,臺灣在這方面其實沒什麼研究,但是有個自然觀察可以做。

左邊的圖是「咸豐草(鬼針)」,它跟現在常見的「大花咸豐草」有點像,但是沒有這麼大的蛇狀花,或者可能沒有蛇狀花,或者是很小的蛇狀花。

「咸豐草」這個植物出現在臺灣第一本自然觀察圖鑑《臺灣常見野花》,是大約40年前的出版品。那本書裡介紹的常見野花有這個「咸豐草」,可是現在我們在平地都看不到「咸豐草」了,我們在平地看到的都是「大花咸豐草」,就是當時有記錄是為了養峰引進來臺灣的植物。所以可以知道這兩種同屬植物之間有競爭,競爭勝利的結果是大花咸豐草,所以其他的這種鬼針(咸豐草)就不見了。現在我們在臺灣要找到這種過去很常見的鬼針很困難。之前你到中海拔還看得到鬼針,可是最近一兩年的觀察,大花咸豐草也跑到中海拔了,如果大花咸豐草到中海拔也優勢起來的話,這些鬼針就沒路了,因為再往高海拔它們可能受不了,因為實在太冷了,所以可能也會造成鬼針區域滅絕,這也是值得觀察看看。

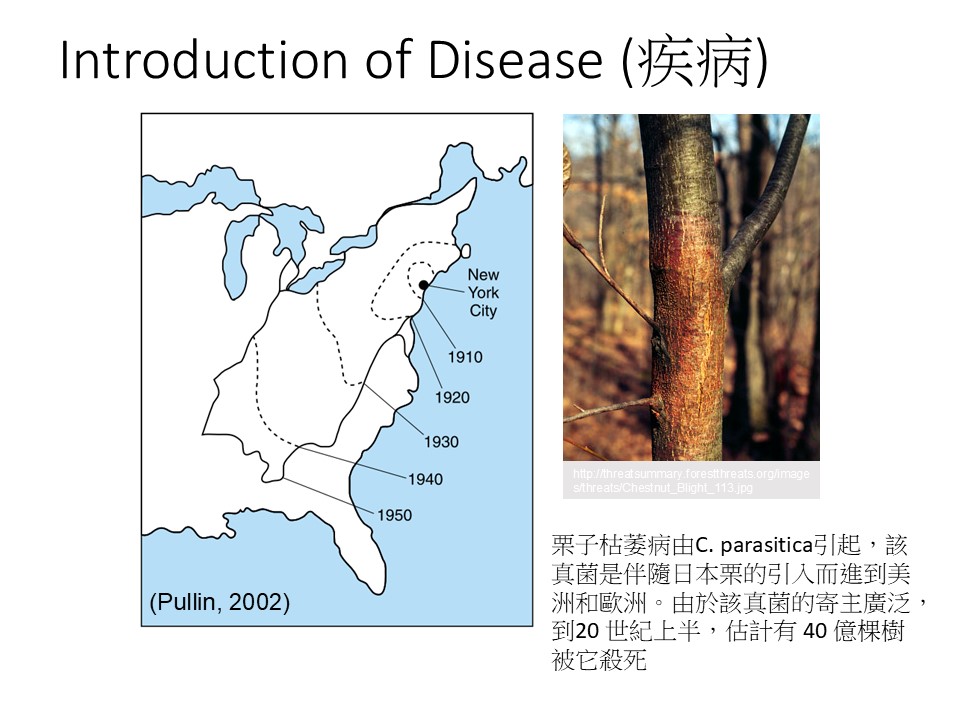

這個例子是「帶著疾病來」的外來種,意思是外來種它本身可能不是主角,而是它帶過來的東西是主角。

這是「栗子枯萎病」,由一種真菌引起的。這種真菌(Cryphonectria parasitica)會寄生在栗樹樹皮上讓它慢慢得病死亡。這種疾病本來是在亞洲的,為什麼會到美洲來?是因為美國去引進日本的板栗來種植,因為日本板栗可以吃。

引進美國之後,這種真菌就開始擴散,因為它是一種比較廣泛寄生的真菌,所以它不是只寄生在栗屬( Castaneaspp.) ,也會傷害各種櫟屬( Quercusspp.) 以及其他闊葉樹,所以它就慢慢擴散。這個研究的統計是,這種真菌入侵後一直到20世紀上半,估計從歐洲到北美洲,有40億棵樹因此而死亡,造成很嚴重的危害。

這是另外一種情況,就是外來種引進不見得是物種本身造成危害,而是外來種引入某種疾病。在這個例子,美國是引進日本栗而引入疾病。日本栗其實在其他某些地方也會歸化,可是歸化的能力沒有那麼強,不太會影響生態,可是它帶來的疾病就嚴重了。

(提問:臺灣也有引進板栗,臺灣有這個疾病嗎?)

答:目前沒有看到。我們臺灣引進的板栗是很早以前就引進的。美國引進的年代是1910、1920年。而且我們臺灣板栗引進是很不成功的,生長得很差。臺灣還有留下一些種源,我知道是在嘉義那一邊,嘉義的農試所那邊有一些日本人過去留下來的種源,如果是那些就還OK,因為它原本就在那裡。不過如果農民要新引進,問題就比較大。

(提問:如果是用種子繁殖,問題會比較小嗎?)

答:不會,種子也可以帶病菌。其實從外地引進沒有那麼恐怖,恐怖的是臺灣的檢疫系統沒有那麼健全,所以很多漏網。理論上我們都要通報,但是很多人都不通報,不通報的狀況下,出現在市面也沒有罰,我們只有罰通關那一段。其實應該要建立一個通報制度,有點像落日條款這種作法,就是這些目前已經在臺灣的外來種就全部去登記,把種類全部搞清楚,再有新的物種進來臺灣而沒有通報的,就視為非法走私,就這麼簡單,可是這沒有做。像園藝產業,都是到國外包樹枝回來扦插,這很簡單,你保水做好,用個保濕袋把枝條剪下來包進來,他們就帶進來扦插了。所以臺灣每年都有好多新的園藝植物,速度多到我們現在根本沒有辦法認,人家拿來問我這什麼植物?都沒看過。每年都是這樣子,幾十種、甚至上百種的速度在增加。所以荔枝椿象的現象會這麼嚴重,就是跟這個有關係。

b. 容易出現外來入侵種的生態環境

會讓外來入侵種變得比較強勢的環境大概有兩類,一類是「有比較多的生態棲位空缺處」,一類是「偏遠的小島」。

我們先看第一類「具有較多的生態棲位空缺處」。前面提到,每一個生物個體都會佔據一個「生態棲位」。在一個演替成熟的階段,因為演替時間已經很久了,你可以想像一開始也許有100個棲位。在演替初期可能有10個棲位被先佔走,剩下90個棲位是空出來的。但是在演替過程裡面,這90個棲位會慢慢被佔滿,到了很成熟的森林,這100個棲位全部被佔滿了,如果沒有任何生態棲位的空間的話,沒有新的植物可以進來。在某些情況下,比如有一棵樹死掉了,它就會釋放出一些生態棲位,這時候就會有所謂的「棲位空缺」,就會有別的植物長進來的機會。

具有較多的生態棲位空缺的地方,比如在「演替早期」就是這樣的狀況。演替早期只有部分的物種(即先驅物種)剛進來,它還有很多空缺是釋放出來;另外有較多生態棲位空缺的地方是在「生態邊緣」,就是在一些原生生態跟干擾生態的交界處,比如在一個原始林的邊緣,我們把它稱為「生態邊緣」,這種地方也會有比較多生態棲位空缺。

第二類容易出現外來入侵種的生態環境是「生物多樣性比較低、或是缺乏掠食者的小島」。例如關島就是一個例子,外來入侵種到關島那邊的時候就會相對比較嚴重。如果是在臺灣,「褐樹蛇」如果到我們這邊來,牠可能會面臨很多本地的蛇類跟牠競爭,這種高階掠食者甚至還有吃蛇的,例如猛禽這些高階掠食者,褐樹蛇牠必須要能夠逃過這一關,牠必須要比牠們還強才行,如果不行牠們就會被消滅掉,被控制住。所以一些偏遠的小島,食物網結構很簡單,又沒有高階掠食者,它的生物多樣性就很低,外來入侵種一進來就會很強勢。

(提問:為什麼生態邊緣會產生生態空缺呢?原始林的邊緣呢?)

答:因為生態邊緣是演替比較早期的階段,原始林的邊緣是在「原生生態跟干擾生態的交界處」。「干擾生態」是我們把「原生生態」破壞掉,它才會出現「干擾生態」,生態邊緣就是原生生態跟干擾生態兩個的綜合型,所以邊緣的生態空缺會比原生生態還要多,外來種是很喜歡那個環境。

為什麼「干擾生態」外來種反而不會那麼強勢?因為我們人都在干擾生態這個地方活動,所以外來種也會連帶地被我們清除掉、抑制它。但是在生態邊緣處我們不會去處理它,因為我們不在那麼窄域的地方活動,所以相對的那裡是外來種很喜歡的地方。

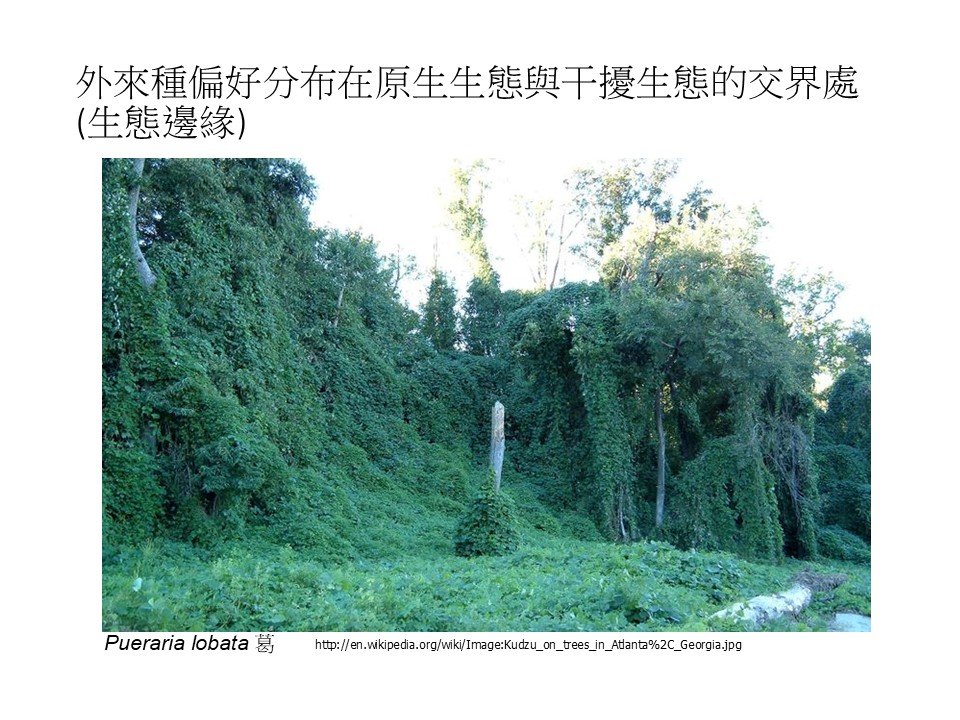

這張照片是日本的「葛藤」。我們臺灣的「山葛」也會這樣。日本的葛藤在歐洲和美國都造成非常嚴重的入侵,就是類似照片裡這樣的狀況。

你可以發現這些都是藤本,我在講的「小花蔓澤蘭」其實也是像這樣子的狀況,只是在他們那邊的入侵物種是「葛藤」。照片中就是所謂「生態邊緣」的樣貌,照片裡後面是森林,前面是開闊的農田,這些外來種的植物就很喜歡這種邊緣區大量地繁殖。

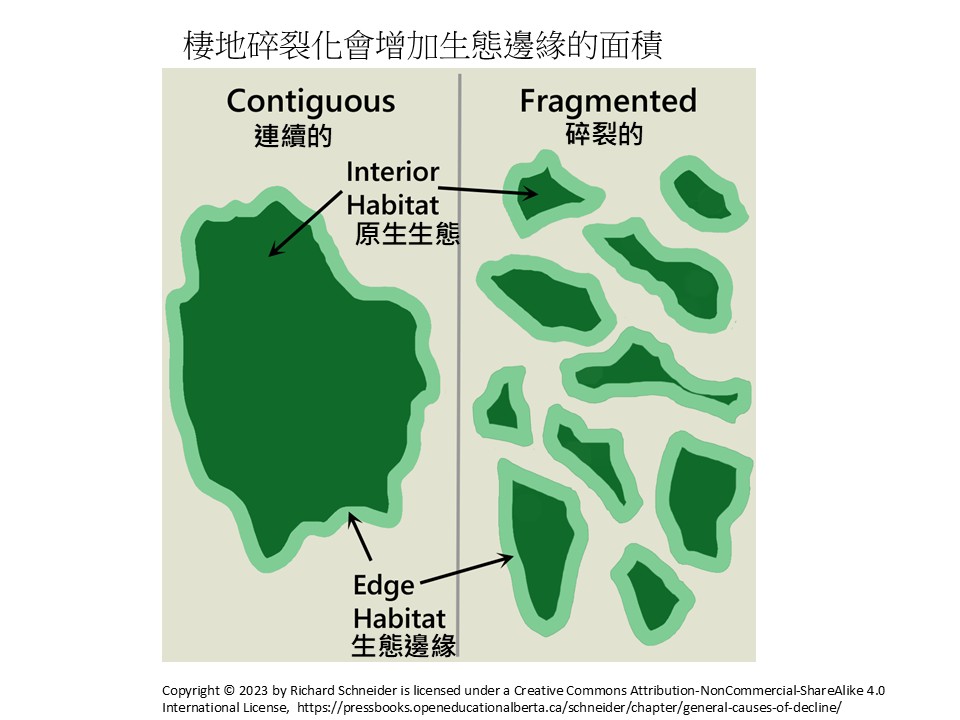

所謂的「生態邊緣」的意思我用這張圖來說明。深綠色的部分是指「原生生態(Interior Habitat)」,外緣淺綠色的部分是指「干擾環境」,「生態邊緣」就會沿著「原生生態」走,會有一個厚度。有很多研究在研究「邊緣的厚度」到底有多厚,從幾百公尺到幾公里的數據都有,依不同生態系而有差異。總之,「在原生生態旁邊會有一個『生態邊緣帶(Edge Habitat)』」

如果我們把原生生態做棲地切割,例如開路或是開墾農田,它就會變成右圖的碎塊,這時候「生態邊緣的面積就會增加」,這時候狀況就會更嚴重,所以我們只要一干擾原生生態之後,外來種會變嚴重,原因是外來入侵種喜歡在這種邊緣區,邊緣區面積增加的話,外來入侵種的數量一定增加。所以這可以理解為什麼我們只要一破壞原生生態,一干擾原生生態,外來種的勢力就會很強。

我們要控制外來入侵種,「減少棲地碎裂化」是一個很重要的手段。如果有碎裂化的棲地,我們要把它彌補回來,彌補回來就是用「森林復育」,你才能夠再把它縫回來,才可以減少邊緣,外來入侵種就不會那麼強勢。

(提問:所謂「里山里海」的區域算是生態邊緣嗎?)

答:里山里海的區域,就大尺度來看,應該是定「人為干擾區」比較合適。里山里海是日本的風俗習慣,淺山他們叫「里山」,近海叫「里海」,他們用這個觀念主要講的是「里山」這塊,海的部分不是我們要討論的。里山這個環境其實是日本的山村他們在活動的範圍,所以應該是人為干擾區,只是他們會把這個人為干擾區做某種程度適當地保留大自然,有點像與自然共存,也就是他們不把人為干擾區開墾得很嚴重。我們臺灣一般在山裡面像是梨山、清境農場,我們就是把它清得很乾淨,種高冷蔬菜、或是開旅遊區、開民宿,我們是把原生林整個毀掉。可是日本不是,他們可能房子附近會有農田,農田四周就是森林,還是保留這些森林。

嚴格來講,里山是人為干擾區,如果你很看細節的話,你會發現它也許從一些很原始的森林,到一些生態邊緣,到人為干擾區都有,是一個綜合型,但大尺度來看,都是他們山村的人活動的範圍。

c. 邊際效應常常有助於入侵生物的競爭

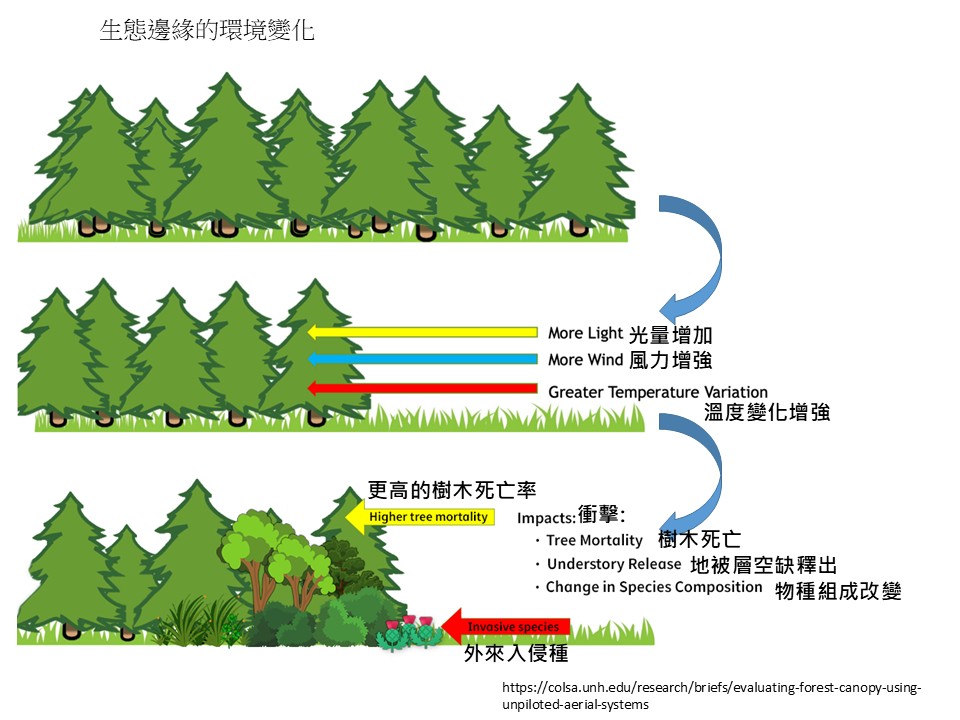

「邊緣」會助長外來種的原因我們藉由這張圖來說明。

「邊緣」是怎麼產生的?我們看圖的上方,這本來是一個很完整的森林,但是它可能有一些破壞,比如火燒,燒掉一點森林就出現「生態空缺」。

出現「生態空缺」有幾個特性,第一個是「光」會增加,這塊區域的「風力」也會比較強,這邊「溫度」也會比較高,所以有一些物理、化學環境的變化。只要這些原來的森林有破損的話,就會造成一些理化性質的改變,就會變成所謂的「(生態)邊緣」的環境。在這樣的過程裡,靠近邊緣的植物可能會有一些樹比較容易死亡,因為面臨第一線的時候,就面臨不同環境,本來它有一些庇護,現在沒有了,所以這邊的樹就會比較容易死亡,而在這邊的地被,全部都釋放出來那些生態棲位的空間;再來是物種的組成也不一樣了。所以,外來入侵種很喜歡「邊緣」這種環境的原因就是「邊緣」的理化性質和整個生態特性剛好適合外來入侵種,所以它就出現在「邊緣」這裡特別多。

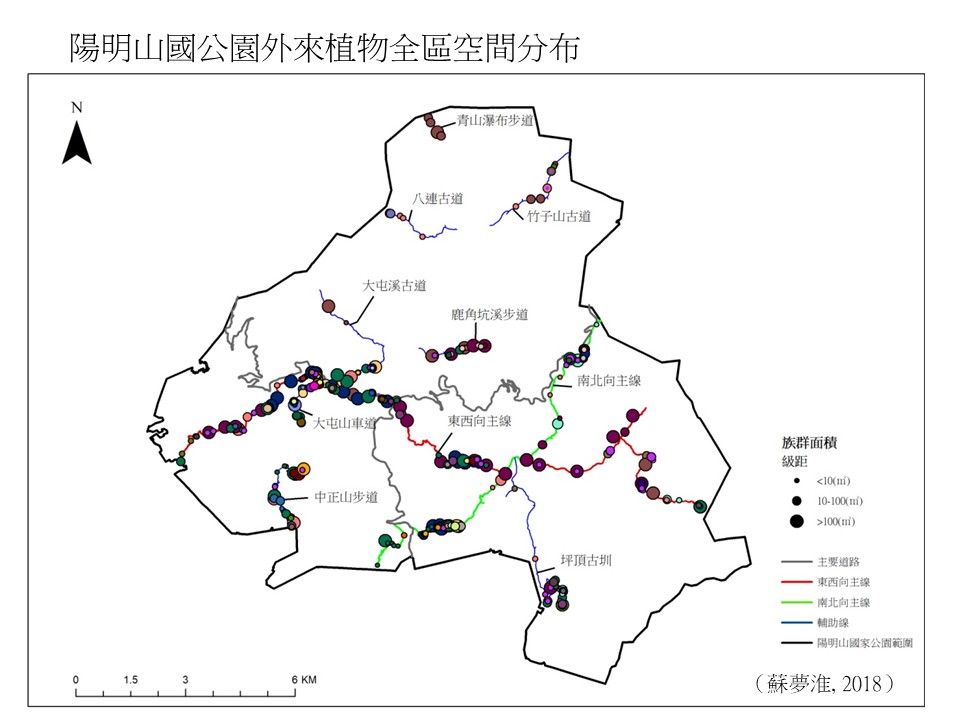

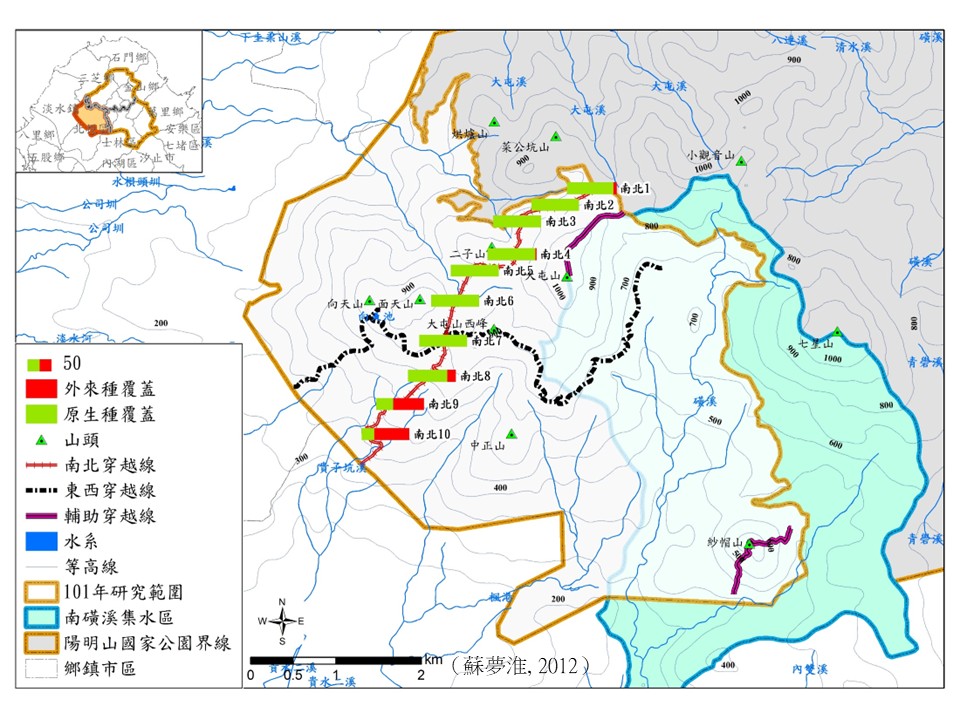

我們過去在陽明山國家公園有評估過全區的外來入侵種,它就是很明顯是這樣的狀況。

在這張「陽明山國家公園外來植物全區空間分布」圖裡面,圖中這些線條是我們調查的步道。「只調查步道能不能呈現外來入侵種的分布?」因為有這樣的擔憂,所以所有調查的步道,我們都往森林的內部走50公尺,你看圖上的每一條路線,我們都有橫向的、岔出來的步道也進行一些調查。這些橫向的岔路只要一走進去,都沒有外來入侵種。

圖中這些有圈圈的,都是有外來入侵種,可能是某些種類,也有標示它的族群面積的大小,只要有圈圈的就是外來入侵種的點位。但是在這個步道上面,我們只要一岔開步道走進森林裡的支線,沒有任何一條的支線上有外來入侵種的點位,表示都完全沒有外來入侵種。

步道就是我們講的「生態邊緣」,所以外來入侵種都集中在我們登山步道上面,很明顯是這樣子。所有的外來入侵種都這樣,沒有一個例外的。

另外,下一張圖是陽明山國家公園的西南角,有一條南北向的貫穿步道(有綠色及紅色色塊排列的,南北穿越線)。圖左下方是國家公園範圍(褐色界線)的外面,這邊有比較多的聚落或人為活動,國家公園內部的人為活動、開墾干擾就比較少。

你從南北穿越線南邊往北走進去會發現,一開始步道邊外來入侵種(紅色)的比例會比原生種(綠色)要高,隨著我們進到國家公園往核心走,外來入侵種的比例越來越低,我印象沒錯的話應該是500公尺做一個點,1公里、1.5公里、到2公里的時候,完全沒有外來入侵種。國家公園外面當然開墾比較嚴重,國家公園內部你可以把它視為比較好的生態,所以這條南北穿越線從南往北,就是從生態邊緣開始往原生生態裡面推,所以你可以知道這大概是2公里的邊緣深度,所以邊際效應是從國家公園的界線內推2公里。

這是跟我們講一件事-外來入侵種就會傾向於在人為干擾的區域出現。同樣是登山步道,但是你往國家公園內部的登山步道都沒有外來入侵種。 所以確實外來入侵種很喜歡在邊際、生態邊緣這些區域。

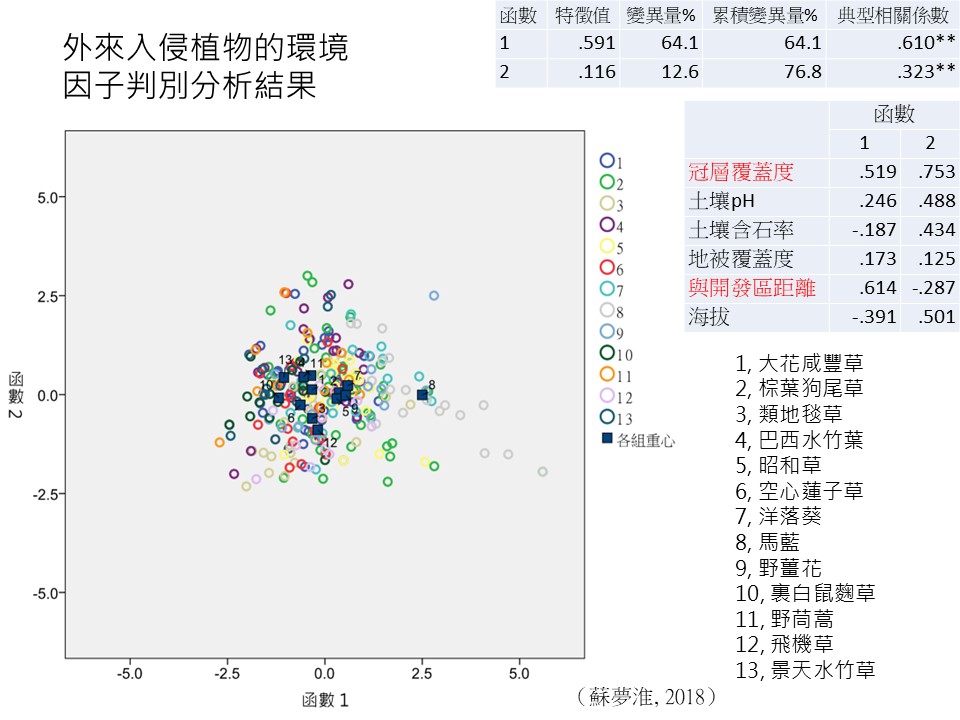

外來入侵植物的環境因子判別分析結果

我們去分析外來入侵種的環境因子,這些外來入侵種每一個族群的我們都會記錄它基本的環境因子。右表所列出的是我們看到的,非常有關係的因子,包括冠層覆蓋度、土壤pH、土壤含石率、地被覆蓋度、與開發區距離以及海拔。這是一種相關性分析,我們會去做所謂的XY軸的判別,函數1是第一軸,函數2是第二軸。第一軸比較重要,因為整個資料的解釋量(解釋的能力,變異量)第一軸可以解釋64%,但是第二軸只能解12%,所以第一軸很種要,比第二軸遠遠重要。也就是第一軸解釋資料的能力是第二軸的5倍,也就是第一軸比第二軸重要5倍。

第一軸最重要的是「冠層覆蓋度」(紅字),它有0.519的解釋力;另外一個是「與開發區距離」(紅字),它有0.614的解釋力。「冠層覆蓋度」就是光,「與開發區距離」是人為干擾。所以這兩個因子是跟外來種分布最有關係的,也就是在這個例子裡面,「光越強」或是「人為干擾越嚴重」,外來入侵種的強度就會越高,很明顯是得到這樣的結果。

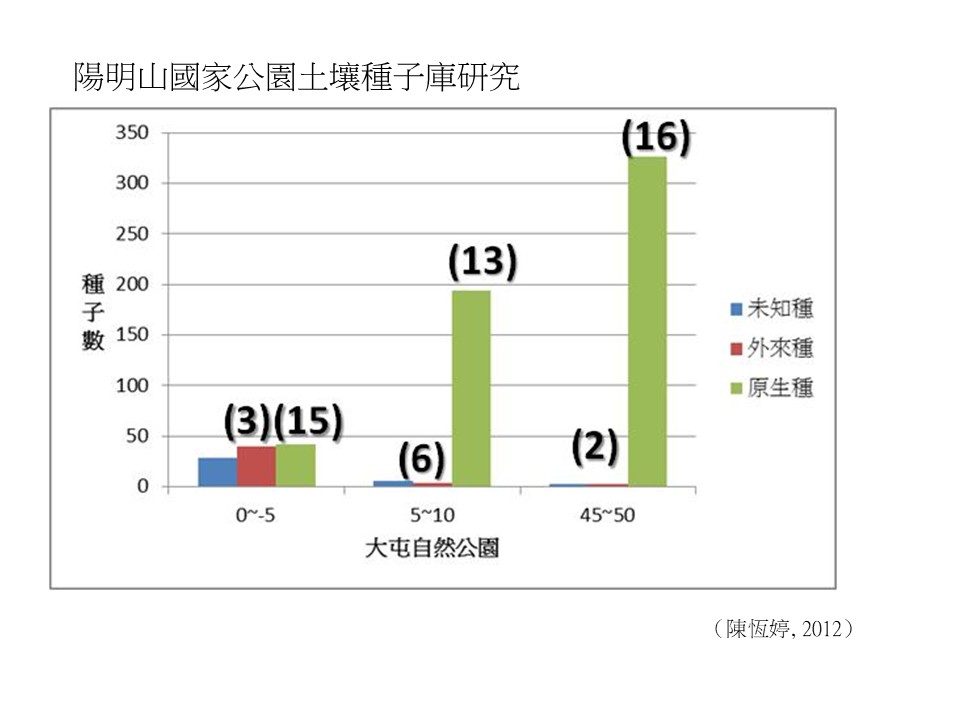

這個例子是我們做的「陽明山國家公園土 壤種子庫研究」。土壤種子庫研究就是去取土,看看土裡有什麼植物的種子在裡面。土壤種子庫的意義在於當這個森林如果有孔隙出現的話,底下躲在這些泥土的種子會先起來。不用等到生殖季再傳播過來,泥土裡的種子會先起來。

我們研究外來入侵種種子庫的時候,我們在步道邊0~5公尺的地方採樣,5~10公尺我們又採一次樣,再來是離步道邊45~50公尺的內部再採一次樣。前一個例子我們看到,從步道邊支線走50公尺進去都沒有看到有任何的外來入侵種長在這支線上,可是我們去取土樣的時候,土壤裡面有外來入侵種的種子(紅色),雖然不多,但是在森林內部深處50公尺的地方,土裡有外來入侵種的種子在那邊等著,它沒有發芽,在那邊等著。等什麼?等那個森林被我們破壞掉,破壞後之後它就長起來。

所以這並不是外來種沒有能力傳播到森林內部的深處,它有能力傳播,只是因為光度、人為干擾的這兩個因素導致它沒辦法長起來,但是等到這個條件一成立,它就出來了。到目前為止,我們看到的外來種都沒有能力到我們原生生態很完整的地方,因為那邊沒有生態空缺讓外來種去長,簡單講就是這樣。

(提問:現在臺中都會公園的陰香問題很大,如果照蘇老師您用學理的推論,假設臺中都會公園把生態空缺用原來的潛在森林(樹種)把它恢復回來的話,會把陰香取代掉嗎?)

答:我覺得會移除掉,可是要很久。因為陰香它還是不同種,會有一些不同的適應能力。陰香是那種比較可以適應陰暗環境的,不需要那麼強的光量,但是它還是需要某種程度的光。在這狀況下,如果真的原生生態恢復的話,陰香它就沒有空間了,可是在那之前還要很久。比如我們做森林復育,你設定的尺度也許要2、30年也說不定。而且原生森林的面積要很大,只有一小塊原生森林不行。

(提問:「陰香」它的狀況跟我們在壽山看到的大葉楠的狀況一樣。其實在樹林裡面會看到「大葉楠」大概20公分以下的小苗非常地多,密密麻麻的,但是真的要長成一棵小樹是看不到的。但是在林緣只要有一點點透光的、半遮蔭的,它就會變成一棵樹了。)

答:沒錯。現在目前大概國外的研究也幾乎都是這樣的結果,外來種都是在這種生態空缺處,幾乎沒有一種外來入侵種是可以直接在原生生態很完好的地方出現的。

(提問:假如外來入侵植物本來就是演替後期成熟林的植物,它進到我們的生態系統裡面,會不會變成是無法移除的?)

答:這在學理上很難成立。因為演替後期的植物它的傳播力是很受限的,這關聯到我們課程一開始講的,森林演替後期的代表性植物它的傳播力很受限的。因為它如果能夠那麼強勢,它不會成為演替後期的植物,這也是一個邏輯問題。如果它是一個很喜歡生態空缺的,它就是演替初期的植物,外來入侵種的特性是這樣。

「外來種的演替後期植物入侵到我們的原生生態」,我覺得這個不容易成立,主要在於演替後期的這些森林整個物種多樣性,以及食物網的結構都非常地複雜,所以你要把一個新的物種加進來,即使它在另外一個生態系是屬於演替後期或成熟林的物種,它要去融入這一個已經完整建立的網子、生態系的關係,是很困難的。你不能說絕對沒有,也許就是那麼剛好,但是這會發生的機率非常低。在成熟林存活的這些物種它的基本特性就會是這樣。所以你現在看得到的這些外來入侵種,它都是專門針對這些生態空缺很多的地方去跑。

(補充:在臺中都會公園陰香林下面滿滿的都是「陰香」的小苗,我們協會在今年(2023年)3、4月的時候我們種了「菲律賓榕」,菲律賓榕在這麼暗的光度下它開枝展葉,長到60公分,可是陰香的小苗都沒有動靜,小苗都還是只有10公分而已。)

答:我想可以不用太擔憂陰香。其實我上次的調查我發現一個搞不好比陰香還難搞的是「潺槁樹」,它在大肚山瑞井也是有點嚴重的物種。我覺得它比陰香還要耐陰,而且潺槁樹是一個很耐環境的植物,環境的變化對它影響都不大。因為潺槁樹它是泛亞洲分布的植物,所以也許要去看它真正在成熟林裡面的狀態,還有它的成熟林是哪一類的。但是如果就嚴重性來講,我覺得潺槁樹的入侵性比陰香還厲害。

D. 入侵生物的防治

我們建立完外來入侵種的基本概念,包括它的定義以及它的生態特性,接著我們來看,了解這些生態特性之後,我們要怎麼樣去做防治。因為這是現在我們在生物多樣性保育一個很重要的部分。入侵生物的防治,大概有以下這四點要做。

a. 事先阻絕入侵途徑(很困難)

第一點a. 「事先阻絕入侵途徑」是最好的。事先阻絕就比如檢疫要做好,這是基本的。但是這有它的困難度,因為人攜帶外來種入境的路很多條,所謂「條條道路通羅馬」,你不可能把每一條路都堵好,只要一個路沒堵好它就會進來。所以這很困難做到。

b. 除非一開始入侵就進行移除,不然很難完全移除

第二點b. 「一開始入侵就進行移除」也是很重要。我們可能會發現外來種它入侵了,一開始發現入侵是最黃金的時間,你一開始發現入侵就要移除,不然就沒完沒了了。這一個時間點錯過就沒了,我們現在看到的所有外來入侵種,包括那些很嚴重的都是這樣的例子。

例如「松材線蟲」,我印象中是1985年第一次被報導,提出警告。我們主管機關沒有作為,松材線蟲就開始擴散到全島去了。「紅火蟻」也是一樣的例子,紅火蟻是在大概2、30年前在桃園蘆竹發現提出警告,因為這在美國造成非常大的農損,農委會也沒有積極處理,紅火蟻就擴散出來,一擴散就沒辦法收拾了,現在再花很多錢去做防治,都只能一點點阻礙牠的擴散而已。

所以第一點和第二點是最重要的,如果這兩點沒有的話,第三點就很消極了。

c. 外來入侵種的族群一旦擴散,通常只能消極讓其與生態環境達成平衡

第三點c. 是「外來入侵種一旦擴散,你只能期待它跟我們的生態達成平衡。所以例如「小花蔓澤蘭」這種物種進來了,你說要去怎樣移除小花蔓澤蘭,我跟大家講是天方夜譚。前面講的那些爬蟲類,「多線南蜥」、「斑腿樹蛙」這些,你要去移除牠是天方夜譚。你現在只能讓牠去達成平衡。

d. 針對可能造成嚴重的經濟損失或生態影響的種類,才會考慮以人為操作進行控制(而非移除)

第四點d.「針對可能造成嚴重經濟損失或生態影響的種類,考慮以人為操作進行控制(而非移除)」。有可能造成嚴重經濟損失的外來入侵種,主管機關會覺得很重要去出面編經費做人為操作來控制,這頂多是控制,而不是移除。我們不用去妄想只要花了錢它就可以整個根治,不可能達到。這有點像是水痘病毒,你只要得過水痘,水痘病毒是不會根治的,它只會跟你的身體達成平衡。如果我們抵抗力變差就會出現皮蛇(即帶狀皰疹),它是跟著你一輩子的。所以你可以把外來入侵種想像成那樣,只要它一成功就不會離開。所以最好的方式就是不要得到水痘病毒,怎樣不得到?你去打疫苗,病毒一進來的時候,疫苗的抵抗力就馬上把水痘病毒殺了。

(提問:現在已經有這麼多外來種,景觀園藝植物都是外來種,不就第一道防線跟第二道防線就已經棄守了,只剩下從第三道開始了?)

答:景觀園藝植物是經濟植物,就直接跳到第三點了。因為你沒有一、二可選,因為它是一個園藝植物,它有經濟價值你把它引進了,所以你只有三、四可選了。這可以回歸到,我們真的有需要這種外來種的園藝植物嗎?其實沒有,並沒有。

我們的外來種園藝植物為什麼會那麼多?因為這是園藝界搞出來的商業手段,你想一想,比如你沒有每天去看馬櫻丹你會怎麼樣?沒事啊。你可以去每天看著臺灣百合,為什麼每天要看著馬纓丹?為什麼大家會去買發財樹?這是園藝界搞出來的,你可以找一個臺灣原生種來說它是發財樹。

所以,我覺得這是兩個層次的問題,但是就這個(入侵生物的防治)規則來看,它一旦進來你就只有第三項、第四項可選了,你沒有選第一、第二項的機會了。但是如果我們要防止外來入侵種,最好就是前面第一、第二項。

所以回過頭來,如果我們不一定要用外來種園藝植物,那在第一項、第二項就阻絕它二我們就有機會了。乾脆我們臺灣就定一個規矩,我們都不要用外來種園藝植物,都用原生種園藝植物就好,從今天開始,如果有外來種就銷毀它,那第一項、第二項就沒有機會。

所以這是一個外來入侵種防治的通則,也就是你第一和第二階段一定要處理,不處理就沒機會。所以這就關連到說,我們後面在講什麼某某種、某某種移除的這些,都是在做無限循環的事情,永遠達不到成效。你必須要相信這點。全世界到目前為止,所有的國家沒有一個移除外來種成功的案例,只有越來越糟糕的案例。

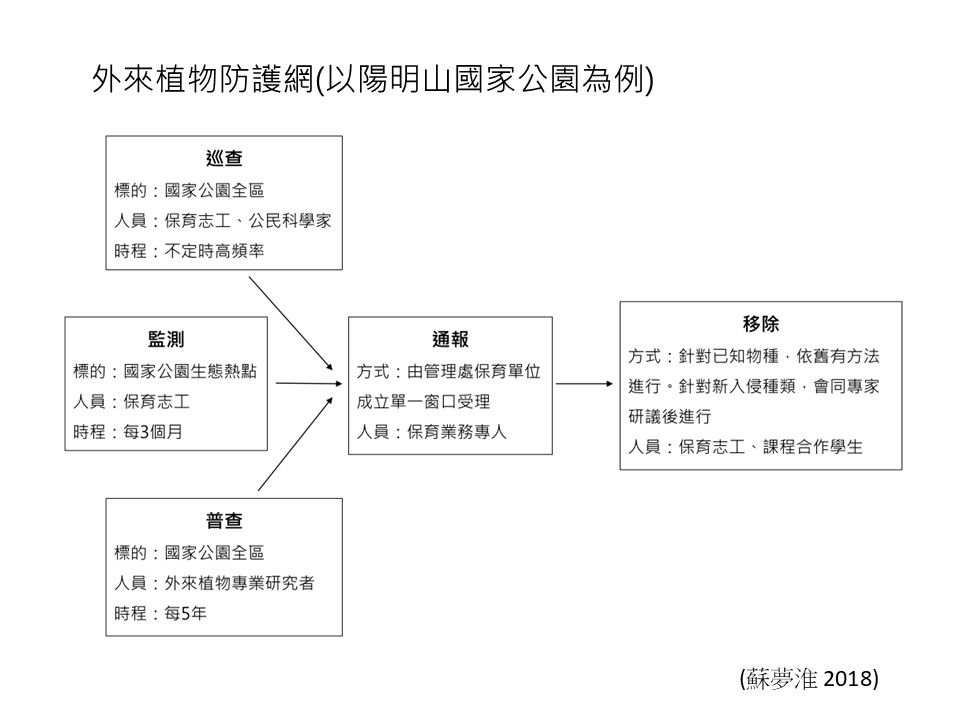

外來植物防護網 (以陽明山國家公園為例)

以前我幫陽明山國家公園做了一個外來植物處理流程,就是國家公園所謂的「外來植物防護網」,因為國家公園是以保育為目標,外來種如果進到國家公園他們會比較關注或擔憂,所以我們幫他設計這個流程。

外來植物防護網的三個步驟的流程,第一步是「巡查」、「監測」及「普查」;第二步是「通報」;第三步是「移除」。

「巡查」:國家公園厲害的地方是他們有很多保育跟解說志工,每天都在國家公園走來走去,而且志工他們都會認這些植物,陽明山國家公園又很小,是我們臺灣數一數二小的國家公園,所以國家公園就可以做到這一點,靠著志工在巡查的過程裡面,如果發現新進來的外來種馬上通報。

我們之前就曾經成功移除掉兩個物種,一個是外來種的「假澤蘭」入侵到國家公園的某個地方,藉由這個通報系統把它清掉;第二個是有民眾在生態保護區「夢幻湖」種「臺灣萍蓬草」。臺灣萍蓬草是我們臺灣一個野外可能已經快滅絕的特有種,可是臺灣萍蓬草它對陽明山國家公園是一個外來種,因為我們定義它的地理範圍,而且民眾還把它種在生態保護區,所以我們就跟國家公園通報,國家公園就去移除。因為如果不移的話,臺灣萍蓬草可能會越來越嚴重,雖然整個夢幻湖長滿臺灣萍蓬草可能看起來很漂亮,可是問題是裡面有臺灣水韭,臺灣萍蓬草可能會把(臺灣水韭需要的)光度都遮了,臺灣水韭死光光。所以這就是「巡查」的重要性。

「監測」的部分是希望透過保育志工,可能在幾個生態保護區這種熱點去加強定期巡守的程度。

最後,國家公園可能幾年要做一次大規模「普查」,用這個方式來達成「入侵生物的防治」的第一項和第二項:第一項是阻絕進來,第二項是只要一進來的早期,就把它移除掉,盡量能夠讓外來種植物只能是現狀,不要再惡化。

這是防治外來植物的主動防範措施。照片中這是在日本的一些生態保護區的措施。他們生態保護區跟臺灣比較不一樣的是他不禁止民眾進去拜訪。當然他有一些規矩,像一些溼地型的溪流,他會要你在進入保護區前先把鞋子上的種子刷掉 (右圖),所以他就在入口處設一個鞋刷,溪水是往保護區外面流,所以你刷下來的水都是流到保護區外面,不會流到保護區裡面;如果沒有溪流的話,它是設這種地氈(左圖),讓你在地氈上面磨一磨腳底,把泥土弄掉之後再進去保護區。當然也要國民願意配合做這些措施。所以你去那邊會看到去爬山的人,走到那邊就動一動腳底才進去。

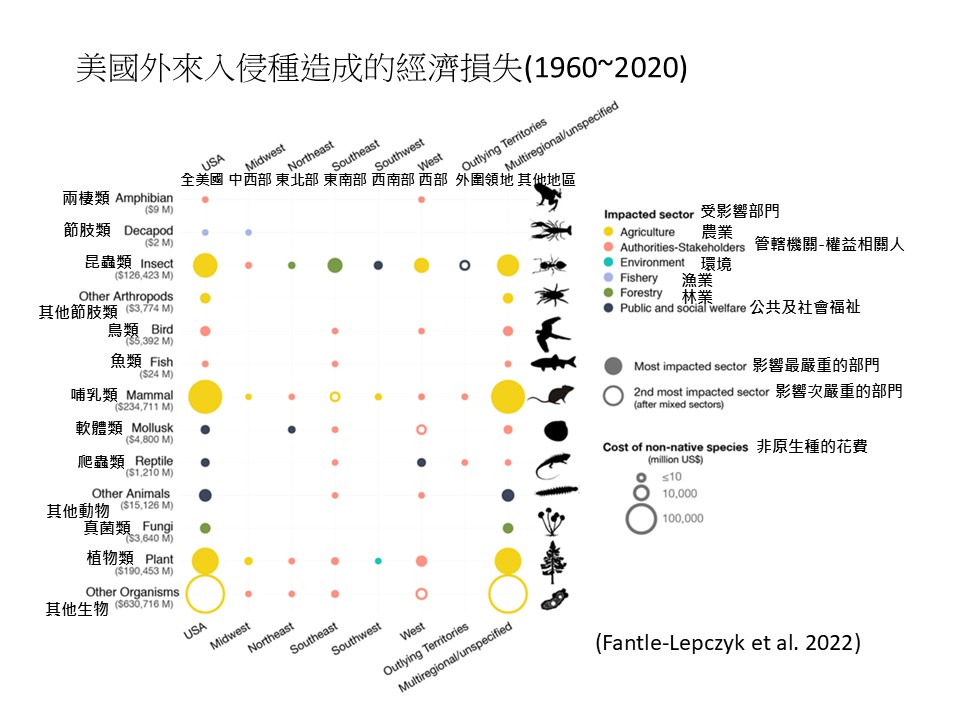

美國外來入侵種造成的經濟損失(1960-2020)

這是美國外來入侵種造成經濟損失的統計,統計期間是1960-2020年,長達60年的資料,。圖中的圓點面積越大的代表越嚴重的經濟損失。造成損失很嚴重的例如老鼠、螞蟻(應該是指紅火蟻)、還有一些其他的生物、植物的外來種,主要都造成農損居多。美國很關注外來種是因為對他們的農業造成很大的損失,美國是農業輸出很重要的國家,所以他們會很在意外來種造成的經濟損失。

臺灣沒有做這一方面,有點可惜,所以我們其實不曉得這些進來的外來入侵種到底對我們的農業產生多少影響。

主題2. 台灣的外來入侵植物現況

A. 最新統計台灣外來入侵植物共95科、400屬、695種 (Chang-yang et al. 2022)

我們2022年發表了一個文章把臺灣的外來植物名錄做一個更新,最新大概是95科、695種外來入侵種。

B.2017臺灣植物紅皮書記錄臺灣原生種為4507種,外來入侵植物/原生種為15.4%。

2017年臺灣紅皮書記錄臺灣原生種有4,507種,我們用這個比例來算的話,外來入侵種的比例是佔15.4%,這個比例算滿高的。

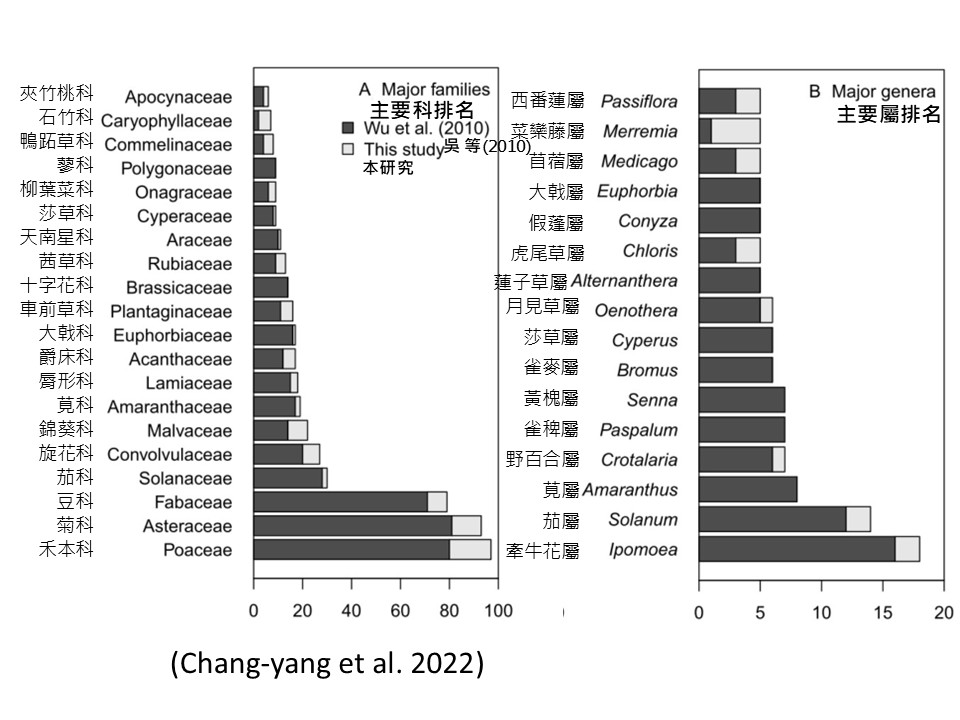

C. 科層級以禾本科、菊科、豆科種類最多

臺灣外來種植物的科排名(圖A. Major families),禾本科(Poaceae)的外來入侵種是臺灣最多的,例如大肚山的「大黍」;其次是菊科(Asteraceae),例如「大花咸豐草」;再來是豆科(Fabaceae)。其他茄科(Solanaceae)、旋花科(Convolvulaceae)、錦葵科(Malvaceae)這些都比較少了。最主要就是禾本科、菊科、豆科這三個科的外來種特別多。

D. 層級以牽牛花屬、茄屬種類最多

以屬來看的話(圖B. Major genera),最多的是牽牛花屬(Ipomoea)有將近20種都是外來入侵種;再來是茄屬(Solanum)的,例如「光果龍葵」就是。只是茄屬在臺灣好像沒有那麼嚴重,大概最廣布的是「瑪瑙珠」,可是瑪瑙珠其實也不是真的對生態影響那麼大;第三個是莧屬(Amaranthus);再來是豬屎豆屬,或名野百合屬(Crotalaria)這一類的;再來是禾本科的稗那一類的(Paspalum);後面這些是豆科的。這是「屬的層級」的外來入侵種狀況統計。

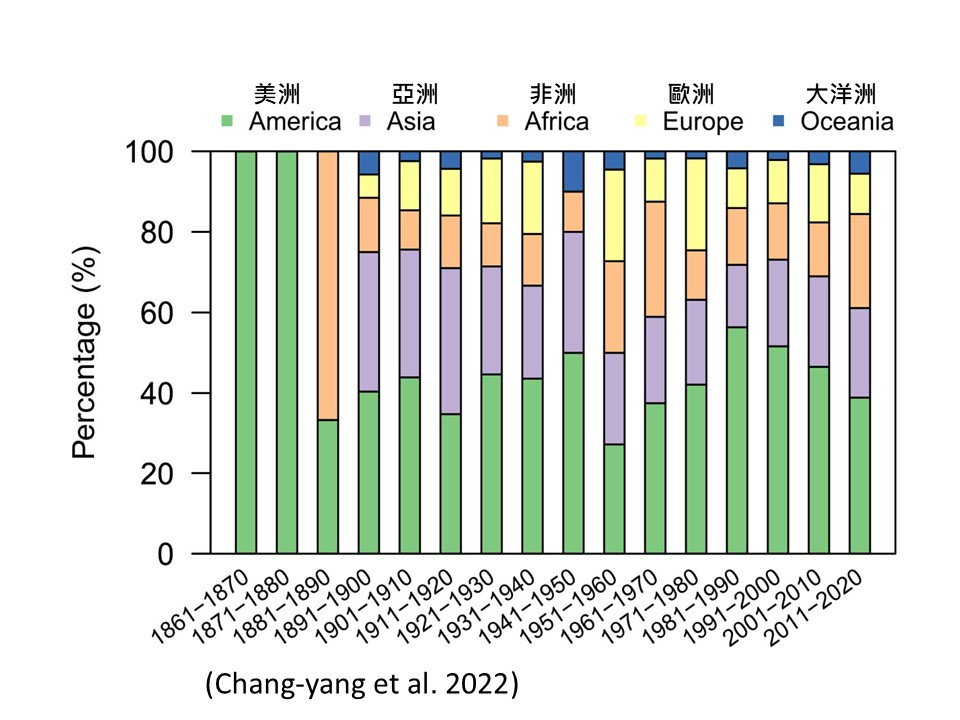

E. 來源以美洲最主要,亞洲居次

外來種的來源來講,這張直條圖 顯示外來種的來源,橫軸是年,每10年一個間隔,從1861年到2020年。縱軸是外來種來源比例。綠色是美洲、紫色是亞洲,橘色是非洲,黃色是歐洲,藍色是大洋洲。

近50年以來,以美洲來的外來種是最多的,其實在各年呈現的都是美洲是最多的,再來才是比較靠近臺灣的亞洲。美洲跟臺灣隔一個很大的太平洋,結果它的外來入侵種來臺灣的最多。為什麼?這個跟運輸和貿易有關,我們很多的外來入侵種是跟著船舶跟貿易進來的。

主題3. 將森林復育應用到外來種控制—以銀合歡為例

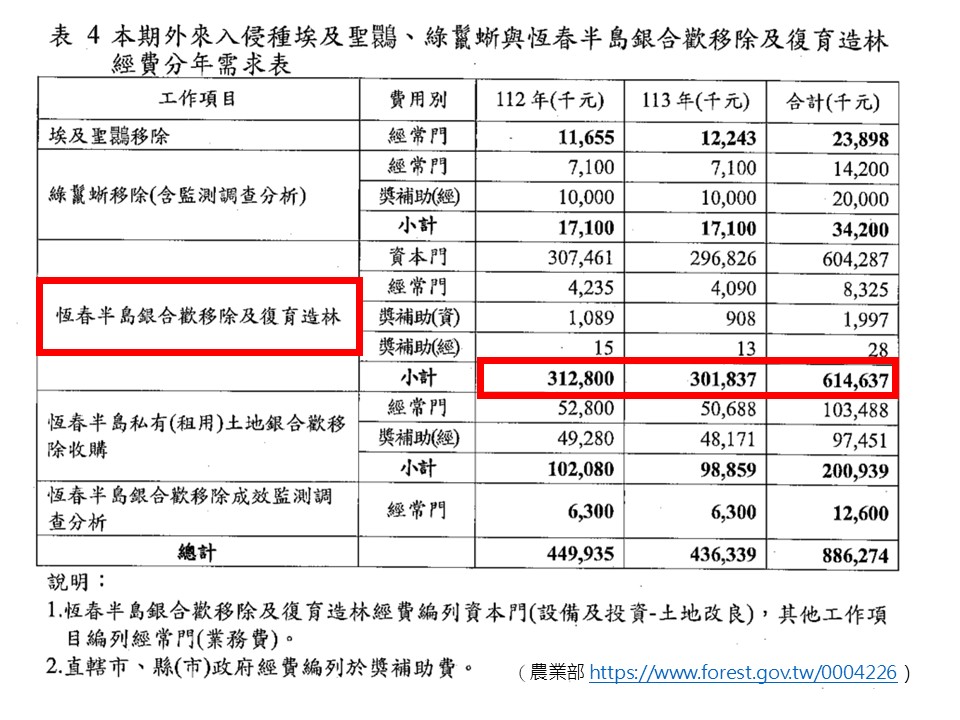

最後一個主題,我們探討「利用植群復育來控制銀合歡」。我們來看農業部編列的外來種移除經費,這個表是112年和113年這兩年的外來種移除經費,每年都是編4億多元,他們說是要移除,但是移除不可能,頂多是做控制。4億多裡面花最多的是「恆春半島銀合歡移除及復育造林」計畫要3億,剩下的1億才是別的項目。

所以我們這個主題會是銀合歡原因在這邊,因為農業部一年要編3億去移除。你想想看這是不是經濟損失?是啊!雖然官方沒有統計。前面提到的「美國外來入侵種造成經濟損失」那個表是兩個項目加起來的,第一個項目是這個物種(比如紅火蟻)它直接造成的經濟損失是多少;第二個項目是你要移除、控制這入侵種(紅火蟻)所編列的預算也算是經濟損失。所以農業部這張表呈現的是移除、控制外來種的預算,只相當於美國計算經濟損失的第二個項目。

你看我們一年要花4億來做外來種的移除,這就是一個經濟損失,因為這可以避免的,但是它卻發生了,所以這就是損失。

A. 銀合歡的背景介紹

「銀合歡」是什麼?我們來介紹它的背景。首先,銀合歡是豆科植物,它有固氮能力,它可以從空氣中把五分之四的氮氣直接轉化成它可以吸收的養分,大部分的植物沒有固氮能力,只能依靠別的生物死掉分解之後的有機物來得到養分。

其次,銀合歡的原生地是中南美洲,熱帶美洲,它目前普遍在全球的熱帶區歸化,因為它繁殖力強、生長快速,是強勢入侵植物。所以國際自然保育聯盟(IUCN)世界百大入侵種名單裡在,銀合歡被列入世界百大入侵生物之一。

IUCN明明把它列入百大入侵種,但是我查國外的研究幾乎都是在研究銀合歡怎麼利用,沒人在研究它的生態影響,感覺上有關生態影響好像是我們臺灣對它最關注,別的國家大部分都是在研究它到底怎麼樣拿來做飼料,它的精油抽取物有什麼價值,這也是滿有趣的,雖然它被列為百大入侵種。

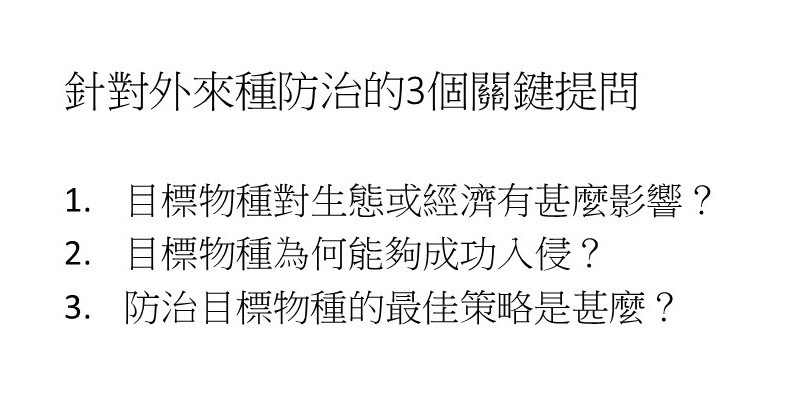

B. 針對外來種防治的3個關鍵提問

我們針對「外來入侵種防治」要去問三個問題,這也是很重要的基礎。你如果不問這三個問題就去做外來入侵種防治,其實是沒有意義的。

a. 目標物種對生態或經濟有甚麼影響?

第一個問題要問的是:「目標物種它對生態或經濟有什麼影響?」這個如果都不了解的話,你根本不知道目標在哪裡,是因為它對生態或經濟造成影響才要去做。如果沒有造成影響的話,比如臺灣有將近600種外來入侵種,你為什麼要移除的是銀合歡?為什麼其他外來種你不移除?其他種類都沒經費,所有經費砸到銀合歡?這個好像也沒有答案。我們就假設,是,它有對生態或經濟造成影響,我們才有可能問接下來的這些問題。

b. 目標物種為何能夠成功入侵?

第二個提問是「目標物種為何能夠成功入侵?」你要去思考。因為目標物種它既然能在這裡這麼強勢,在這裡建立它的地盤,你不問說為什麼它可以建立地盤,你就移除它,有用嗎?通常沒用。

c. 防治目標物種的最佳策略是什麼?

第三個提問是「防治目標物種的最佳策略是什麼」?你如果能夠知道它怎麼建立地盤,你要用什麼樣的策略來移除它。現在對外來入侵植物來講,唯一策略就是把它挖掉、移除掉、拔掉,有想到第二個方法嗎?或是看過第二種作法?好像也沒有。所以最佳策略應該要去好好思考,不過很顯然地,我們在外來種移除上,根本都沒有去看教科書講的這些學理。

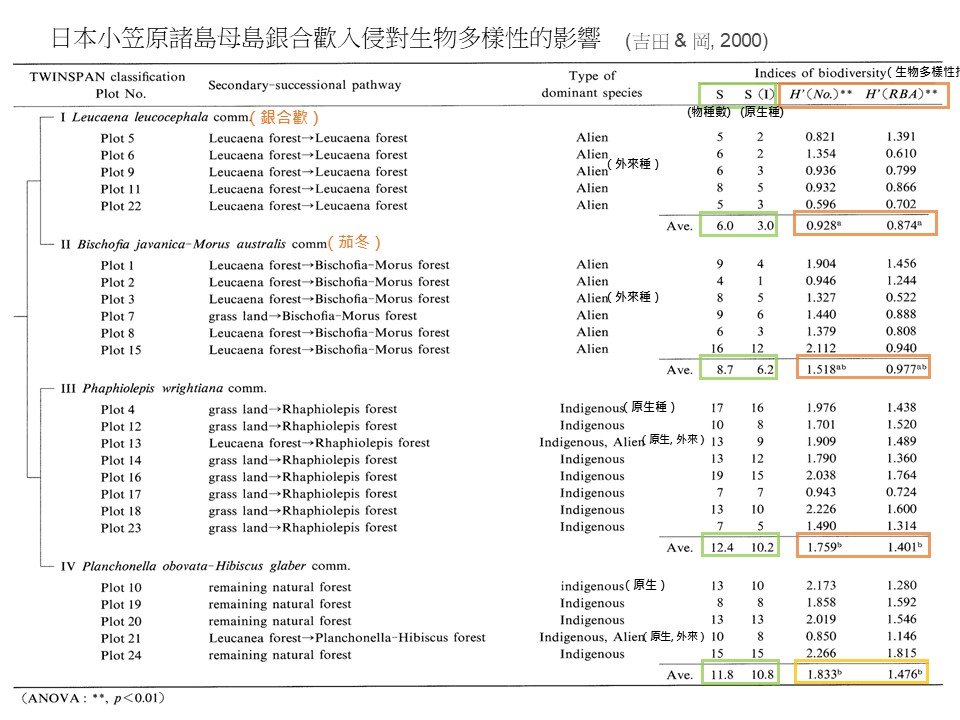

日北小笠原諸島母島銀合歡入侵對生物多樣性的影響

這是日本做的研究,他們發表的相關研究也不多,這篇是日文的。因為日本比較南邊的這些島有銀合歡入侵的問題。它去研究四種森林,第一種是銀合歡(Leucaena leucocephala)為主的森林,第二種是茄苳(Bischofia javanica)為主的森林,茄苳對日本講也是外來入侵種。第三種(Rhaphiolepis wightiana)和第四種(Planchonella obovata,山欖)都是日本原生種的森林。

研究結果是:「I. 銀合歡為主」的森林,它的生物多樣性指數-Shannon指數H’(No.) 、H’(RBA) 評估下來分別是0.928、 0.874,比別種的森林都要低。「II. 茄冬入侵」的森林,分別是1.518、0.977。日本的兩種原生林(III. IV.)的H’(No.) 、H’(RBA) 都是很高的數值,是1.759、1.401以及1.833、1.476。所以在原生林的生物多樣性高,銀合歡為主的森林生物多樣性最低。

這個研究結果的判定是-銀合歡入侵對生物多樣性是減低的-這符合我們一開始講的,外來入侵種一個很重要的生態影響就是跟原生種競爭,導致生物多樣性下降,這就是一個例子。

另外一個研究結果是直接看物種數(S),「I. 銀合歡為主」的森林物種數只有6個種類,其中3個是原生種。「II. 茄冬入侵」的森林的物種數有8.7個種類,原生種有6.25種,物種數比銀合歡林要高。如果是其他兩個原生林為主的森林,(III. 原生種森林)物種數是12.4種,原生種有10.2種;另外一個(IV. 原生種森林)是物種數是11.8種,原生種有10.8種。所以,以物種數來看,也是以原生森林為高,而且原生種的種數也多。銀合歡森林物種數很少,表示銀合歡的森林結構很單純,生物多樣性很低。

所以從這個研究可以知道-日本他們有先去了解銀合歡確實對日本本地生物造成生物多樣性下降的影響-這才符合我們講的,針對外來種防治的關鍵提問的第一個問題,這個才會成立。我們臺灣沒有這方面的研究。

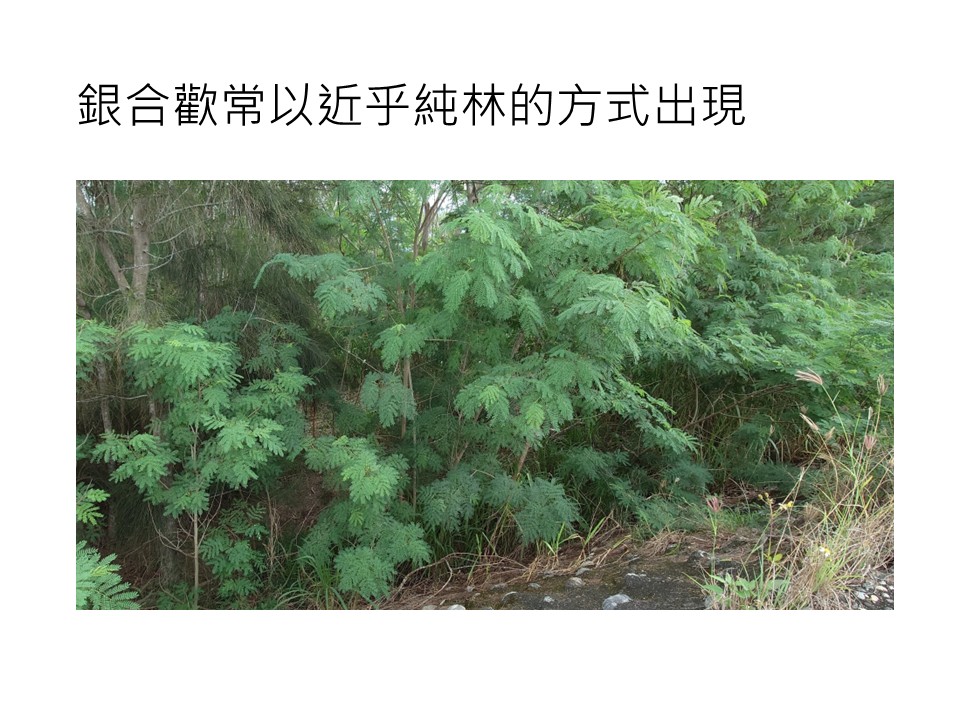

銀合歡常以近乎純林的方式出現

銀合歡常以近乎純林的方式出現。日本的研究已經跟我們講了這個狀況。我們如果要去控制它,就要去問:銀合歡為什麼可以「以近乎純林的方式出現」?

我們這課程一路過來都跟大家講,臺灣森林永久樣區調查在低海拔的原始森林原生種大約是100多種,銀合歡是幾乎純林這種狀況在我們低海拔生態系是看不到的,所以銀合歡它是一個不正常的森林,這表示銀合歡特別強勢。

為什麼銀合歡這麼強勢?第一個是它有這個能力-「根瘤系統」的能力。可是「根瘤系統」我們原生種豆科植物也有,也不是銀合歡它一 定最強。

所以過去就有幾個探討的點,比如銀合歡它的生殖力強,因為結實量很大;它很耐旱、耐熱;它還有一個大家很關注的特點就是它會產生「毒他作用」的化學物質,會把在他旁邊的其他物種都毒死。但是從野外的觀察裡面,這種毒他作用的影響也許被過度解讀。

C. 銀合歡的生活史與存活的關鍵階段

這張圖顯示的是銀合歡的生活史,所有高等植物的生活史都是這樣。生活史是一個循環,從種子開始,「種子」發芽,「小苗」長大,「成樹」,「開花」,「結果」,「結果」又產生「種子」,又循環了。

我們了解「生活史」的重要性在於回應外來種防治的3個關鍵提問的第2個提問:「目標物種為何能夠成功入侵?」因為這個物種只要成功入侵就表示它完成了整個生活史的五個步驟,在這五個步驟當中它沒有任何的阻礙,(在該地能順利繁殖出新的個體,)它才能夠成功入侵。 所以銀合歡在臺灣它完成了整個生活史的步驟。

外來種防治的第3個關鍵提問是:「防治目標物種的最佳策略是什麼?」我們就要從第2個問題來延伸。也就是,銀合歡它既然能夠完成生活史的五個步驟,表示它沒有任何阻礙地就建立它龐大的族群。我們現在要去防治它,你只能從這五個步驟裡面去找「哪一個是最關鍵的」。因為我們不可能五個步驟都去處理,太耗人工、太耗時間。如果能抓到一個步驟一槍斃命,就勝利了。

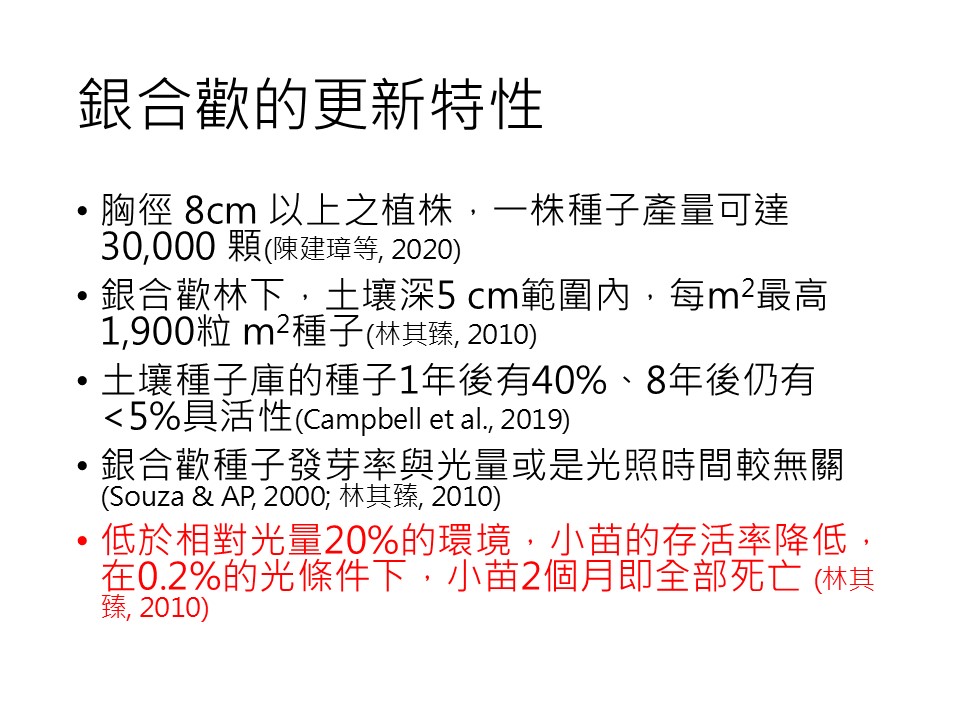

銀合歡生活史的這五個步驟幾乎都有人研究。它的更新特性我們一一來介紹。

比如在「種子」這個階段,「一棵胸徑8公分以上的銀合歡,評估它可以產生超過3萬顆種子」,很龐大的量,表示它生殖能力很強,也就是在產生種子這個階段你要去阻礙它很困難。一棵樹就3萬個種子,有10棵樹就30萬個,有100棵就300萬個,你怎麼可能去處理這麼多種子?所以很困難。

第二個是,「銀合歡林下的種子在一年後還有40% 具有活性」,也就是它一年掉落3萬顆種子下來,在一年後還有1萬2千顆有活性(會發芽);到8年後還有大概5%的種子具有活性;但是這8年它每年都有3萬顆種子落下來,不斷地疊,越疊越厚,種子越來越多。所以你要處理種子是很困難的。

所以怎麼辦?你不讓它發芽可不可以?好像是一個解方,這麼多的種子你都不讓它發芽它就完了。可是你看研究結果發現,「銀合歡種子的發芽率跟光量無關」,意思就是不給它光,給它很少的光,它照樣可以發芽。所以假設這3萬顆種子都不讓它發芽是做不到的。

但是最後一點有趣了,發芽之後如果它持續在光量很低的環境,小苗的狀況如何?這個研究顯示,「在低於相對光量20%的環境,小苗的存活率降低。在0.2% 的光條件下,小苗2個月全部死亡」。(註:「相對光量低於20%」是指「相對於全光量只剩20%的光度以下」)

所以假設這3萬顆種子全部發出來,你給它一個很低的光量環境,2個月後就全軍覆沒,30萬顆也一樣,300萬顆也一樣,都全軍覆沒,所以這是一個關鍵步驟,也就是你可以控制光量,控制光量我們可以做得到,讓它在(小苗發芽後)這個階段死光光。

(提問:「0.2%的光條件下,小苗2個月即全部死亡」,0.2%的光條件是什麼意思?)

答:0.2%是相對光量的0.2%。「相對光量」是指你「現在測的光量」跟「全空域的光量」去比,也就是跟「樹冠層以上的光量」去比。我們舉例,假設樹冠層上面有1,000流明的話,1,000 乘以0.2% 就剩2流明,意思是樹林底下的光度剩2流明的話,小苗2個月就會全部死亡。我只是假設全空域是1,000流明,但是在太陽光照射下,照度絕對不只1,000流明。其實他這個實驗設計就是(模擬)我們成熟林下面的光度。

總而言之,這一點跟我們講,銀合歡它有機會防治的關鍵點在這裡。種子雖然在光量很低的狀況下會發芽沒錯,可是小苗如果持續是低光量的話它就會死亡,所以你要防治銀合歡的關鍵階段就在這一個-「小苗長為成樹」這個階段要阻斷。

因為它的種子不用什麼光就可以發芽成小苗,但是小苗要長大到成樹這個階段,如果持續低光量它會死掉,所以要在「小苗到成樹」這個階段阻斷。其他階段你都阻不斷。

你看「移除銀合歡」這件事,移除對象是這棵「成樹」,所以你移除銀合歡是在阻斷「成樹到開花」這個階段,不讓它開花。不過,這沒有用,因為它不斷地在持續供應(種子跟小苗),你砍了「成樹」,「種子 ->小苗」這個又來,砍了又來。一年3萬顆種子,可以產生3萬個後代,你怎麼可能砍得贏它?所以很簡單,生態控制法就是阻斷「小苗->成樹」這個階段,這樣就OK了,這是理論上。

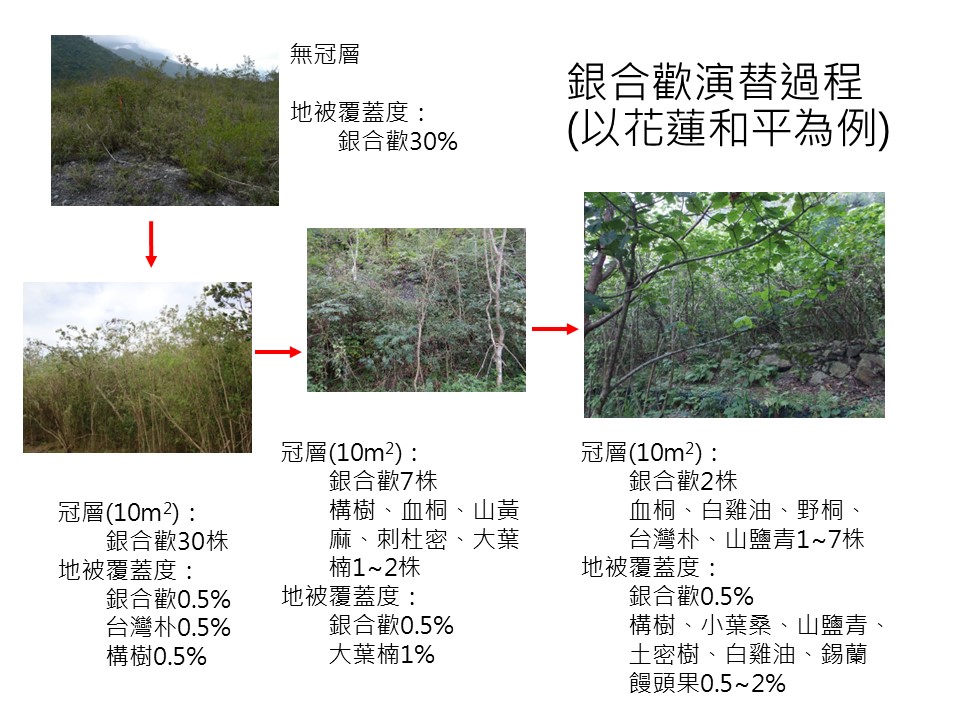

銀合歡演替過程(以花蓮和平為例)

我們在花蓮和平的調查就呈現類似的結果。在不同銀合歡林的演替階段,我們可以看到它的演替過程。首先圖的左上方,地被層很多銀合歡(覆蓋度30%),但是上面沒有樹(無冠層),這些銀合歡都是在很強的光量下。

接著,它會慢慢演替,這些銀合歡小苗都會長大變成銀合歡幼年期的森林,這時候銀合歡數量很多,但是都很小棵(30株),它的地被是一點點銀合歡(0.5%)而已。原本銀合歡小苗很多的地被,小苗長起來成為小樹,小樹把自己遮蔭,所以小苗剩下一點點。然後地被層有一些原生種有機會就進來了(台灣朴0.5%,構樹0.5%)。

等到這個銀合歡再老一點,它自己也會把自己互相競爭掉,所以10平方公尺內本來有30棵銀合歡,剩下7棵。這時候有一些跟著進來的原生種小苗就跟著長大,原生種就在這邊有了(構樹、血桐、山黃麻、刺杜密、大葉楠。),就不再是純銀合歡林。底下的地被層依然會有銀合歡,但是也很少(0.5%),也會有其他原生種小苗在這邊(大葉楠,1%)。

到下一個階段的時候,銀合歡又更少了,因為銀合歡越長越大棵,其他的原生種也跟著它一起長大(血桐、白雞油、野桐、臺灣朴、山鹽青),所以他們就把底下遮蔭,造成光量比較低的環境,所以銀合歡就不容易長大,但還是會有一點點光,銀合歡還是有機會。這時候在地被層我們的原生種的小苗,物種就越來越多了(構樹、小葉桑、山鹽青、土密樹、白雞油、錫蘭饅頭果),這是一個進程。

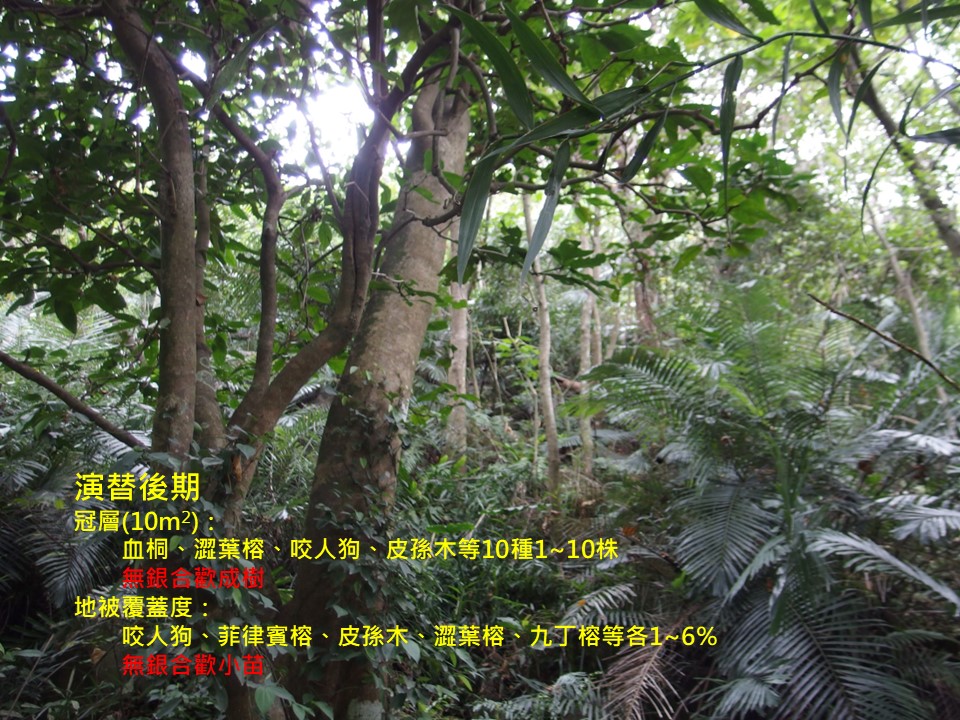

最後銀合歡就整個被剔除了,演變成下方這張「演替後期」的照片中的情況。冠層底下光量很低,銀合歡的小苗都進不來,銀合歡成樹也被這些演替後期的原生種都趕走。所以我們如果做天然林恢復,你都不用去拔任何一棵銀合歡,它自然就會在「小苗->成樹」的階段把它阻斷掉,最後銀合歡就會離開,這個道理大家應該可以理解。

「自然的演替」已經告訴我們道理就是這樣,這是做得到的,這是我們要去做天然林復育,森林復育的重點在這裡。

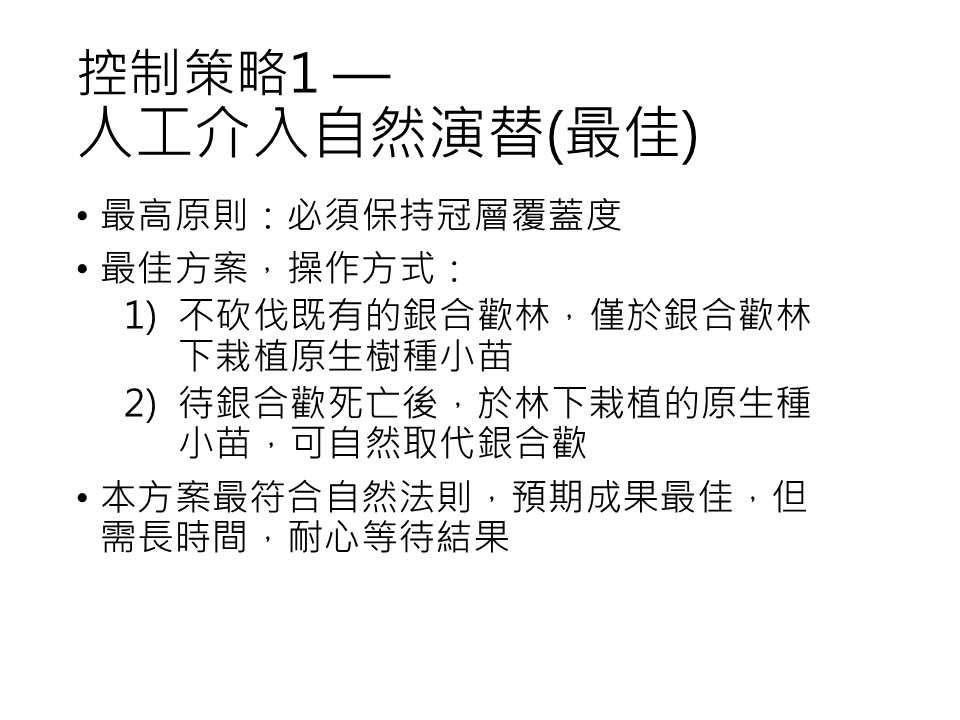

D. 森林復育可阻斷銀合歡存活的關鍵階段,達成控制的目的

從這樣來看,我們基本上是一種「人工介入自然演替」,它是一種控制銀合歡最好的方式,但是你要知道,整個過程你「必須要保持冠層覆蓋度」,不能去砍銀合歡,因為你一動它的話,冠層覆蓋度就被你破壞掉了,你要利用銀合歡自己造成的冠層覆蓋度,加上我們未來幫它造的冠層覆蓋度,持續讓冠層覆蓋度能夠讓底下造成低光的現象,銀合歡就沒有機會。

如果破壞冠層覆蓋度,光一起來,銀合歡它馬上就有機會長大,因為底下那麼多銀合歡種子在那邊等,所以不砍伐銀合歡,在下方種(原生種)小苗,讓銀合歡死亡之後,(原生種)小苗自然取代銀合歡。這需要點時間、耐心。

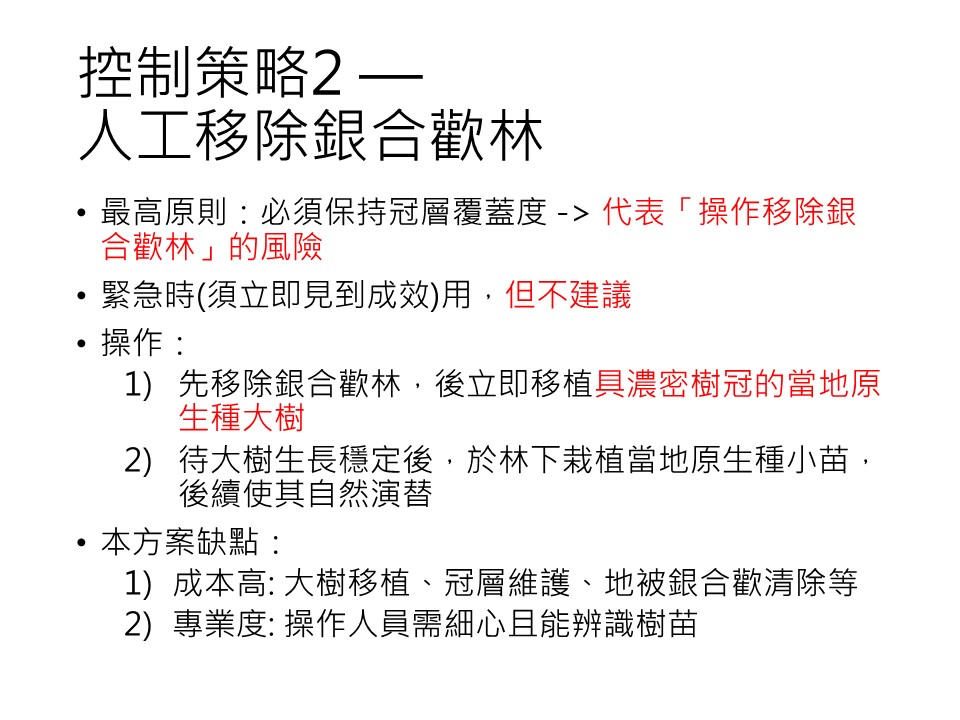

第二種策略是一種不是很好的,因為有時候有一些單位想要看到立即成效,他們就會去砍銀合歡。如果你真的要砍的話,一定要馬上種濃密樹冠的大樹,不能去種小樹。因為銀合歡會比那些小樹還厲害,長得更快。唯一的辦法就是立刻種濃密樹冠的大樹,這個不管在成本或風險都會高很多,因為大樹移植的困難度。另一個問題是,你怎麼去找到當地樹種的大樹?因為你去挖了當地的那棵大樹再過來種,那邊又出現生態空缺,(又形成外來入侵種優勢的環境),這又是一個無限循環。所以這不是一種很好的做法,而且成本很高。

至於原生樹種的決定與苗木取得,我們的課程都跟大家講過了。我們對於原生樹種的調查、使用在地族群的重要性、物候調查、採種這些,可以在森林復育這些地方用得上。

-結束-