愛的任務

當我步入臺灣山林復育協會的辦公室時,桌上擺滿了郵差剛送到的「種子包裹」。這些種子由協會志工在臺中、花蓮地區的淺山採集,再交給幼苗組進行播種和育芽。在這裡,每一顆種子都有自己的旅程:從採集、建檔、催芽到發芽成苗。陪伴種子的人,憑藉耐心和細心協助生命的萌發,這是一份與時間為伍的工作。

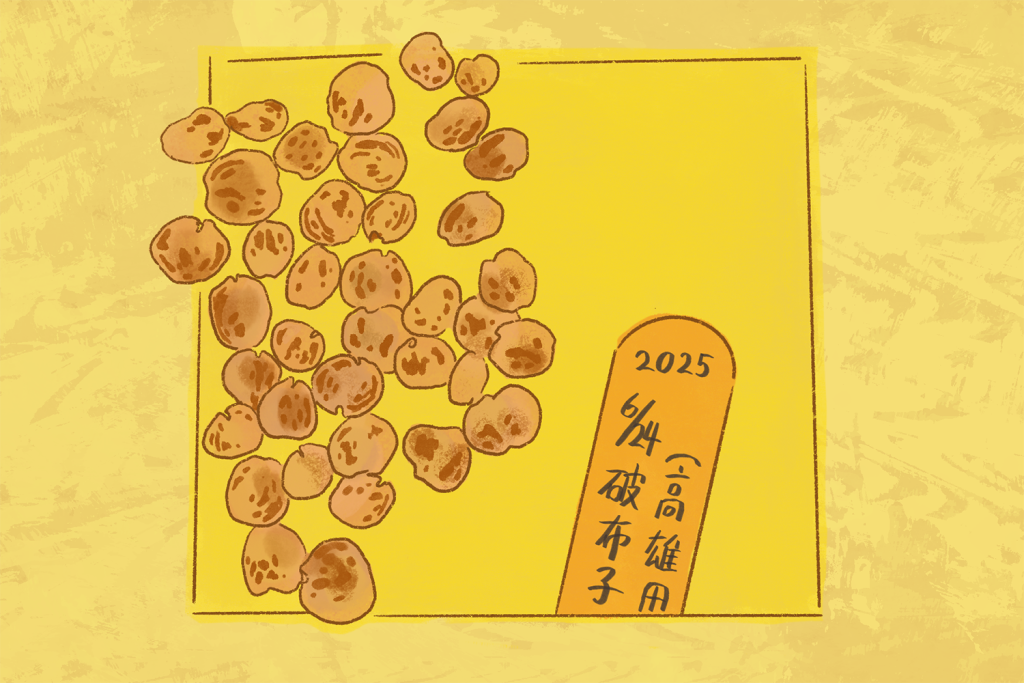

俐落地拆開包裹、細心檢查袋中的種子是否良好,是幼苗組組長品蓉相當熟練的工作。她手邊的動作從未停下,卻仍溫和地向我介紹幼苗組的工作內容。品蓉解釋,幼苗組的工作從一顆顆小種子展開,這些種子多來自協會同仁或志工的採集。送達後的第一步,是為每一批種子製作「生產履歷」,就像它們的身分證。履歷上記錄著採集日期、植物名稱、地點與年份,並以蘭花牌系統建檔。這個流程看似行政,卻是確保種源脈絡清晰的重要步驟,也為後續的發芽與復育過程提供關鍵數據。完成建檔後,種子會進入前置處理與播種階段。每種植物的特性都不同——有的要洗種、泡水,有的得去皮或冷藏(冷層積處理)。

說到這裡,品蓉靦腆地笑著說:「對我而言,從播種到萌芽,再到照顧剛剛萌芽的幼苗,就像帶著一群剛入學的小孩。我常覺得自己像幼稚園老師,要呵護它們直到“畢業”,健康邁向下一個成長階段。」

閱讀種子,就像閱讀百科全書

就播種前的前置作業而言,種子處理的方式繁多,而理解它們的天性正是這份工作的核心。最簡單的是「直播法」,像饅頭果這類果皮薄、發芽率高的植物,只要收到就得立刻播種;若閒置幾天,果實裡原本帶有的昆蟲可能就會啃食果實。另一種是「冷層積處理」,用來打破種子的休眠。例如樟葉楓,需先泡水,再以濕紙巾包裹,置於冰箱冷藏三個月,模擬冬季低溫環境,讓種子在靜止中準備甦醒。有些種子則採用「沙藏法」,比如狗花椒:將種子包進空的茶包袋中,並埋入沙裡,經約三個月後再檢查發芽情況。而血藤的外殼厚實,需要泡水兩週,使果殼膨脹或裂開,以提高發芽率。核果類如龍船花屬於濕處理,需以水沖洗果皮;反之,小花鼠刺這類輕細的種子一碰水就會散開,只能以乾處理進行。這些細節看似瑣碎,卻是每顆種子能否成功發芽的關鍵。

在眾多植物中,樟科的種子略顯特別;樟科主要依靠鳥類傳播,例如樹鵲會啄食成熟的紫黑色果實,連同果肉與種子一併吞下,再由糞便排出。這過程其實是自然的「催芽」,鳥類的胃酸能軟化堅硬的種皮,使種子順利萌發。為了模擬這樣的環境,我們會將樟樹種子浸泡於雙氧水三十分鐘,再以清水沖洗,接著泡水兩小時,仿造鳥類消化道的作用。這樣的處理能有效打破休眠,縮短發芽期。

協會目前已記錄超過三百種原生植物的播種資料,而幼苗組的任務,就是學會傾聽這些植物的語言。每一顆種子都有自己的節奏,我們所做的,是提供適合它甦醒的條件。

任務之中,解鎖新關係

聊著聊著,我好奇地問品蓉:在幼苗組的工作中,是否帶給她一些新的人生體驗?

品蓉慷慨地分享,過去她在園藝公司工作,當時的理念是「以人為本」。面對長得不夠好、被蟲咬或變醜的植物,她必須進行修剪或替換。那時,她與植物的關係建立在控制與管理之上。但來到協會後,一切都改變了。這裡「以植物為本」,需要學習觀察與理解植物,而非僅做品質管理。當植物出現病症,所做的不是丟棄,而是努力救它。這樣的轉變,讓她重新思考人與自然的關係。

小種子的未來

採訪至此,品蓉已整理完手邊的種子包裹。她笑著說,即使這些種子發芽了,我們還得再等上十年,才能看到它長成大樹。她的話,讓我想起「萌」這個字的寫法,上為「艸」、下為「日」與「月」。這個字意象地揭示了新生命的開始,必須經過日月交替和時間的滋養,才能萌發成形。從小種子到大森林,一切都在時間的循環中悄然發生,孕育出新生,也延續未來。

採訪 / Siā Lû-An